Die Tränen der Sonne...

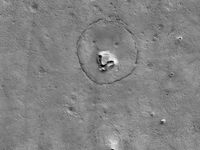

Pu der Bär auf dem Mars 😉

Phobos ist der größere der beiden stark belasteten Marsmonde und wird von drei großen Kratern dominiert. Der größte von Phobos' Kratern, Stickney, wurde nach der Frau von Asaph Hall benannt, dem Astronomen, der die Monde des Mars entdeckte. Der Stickney-Krater hat einen Durchmesser von 10 km, was fast der Hälfte des durchschnittlichen Durchmessers von Phobos entspricht! Der Krater ist im Verhältnis zur Größe von Phobos so groß, dass der Satellit wahrscheinlich kurz vor der Auflösung stand. Von Stickney weg strahlen Sätze von parallelen Rillen oder Rillen. Diese Frakturen bildeten sich zweifellos als Folge des Aufpralls, der Stickney hervorbrachte. Ein weiteres interessantes Merkmal von Phobos ist die Dauer seiner Umlaufbahn. Phobos dreht sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit um den Mars. Tatsächlich dreht es sich an einem Marstag dreimal um den Mars! Infolgedessen scheint Phobos im Westen aufzusteigen und im Osten zu liegen!

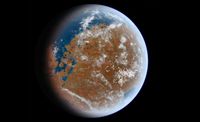

Auf Wikipedia gibt es weitere Informationen, bezüglich des sogenannten Terraforming ...

Künstlerisches Konzept des ehemaligen Designs des Raumschiffs nach der Phasentrennung, 2018 von Space X Quelle Wikipedia.org

Ein schemenhafter Blick eines Betrachters der sich auf dem Saturn Mond Titan befindet, vorbei am Gasriesen Richtung Sonne die in 1,43 Mrd. Kilometer Entfernung nur noch so groß wie ein Basketball am Horizont erscheint.

Titan, der größte Mond des Saturn und der zweit größte im Sonnensystem, seine Atmosphäre ist dichter als die der Erde und enthält 98,4 % Stickstoff. In der Erdatmosphäre sind es etwa 80 % Stickstoff.

Die Mare auf der Oberfläche bestehen bei Temperaturen von -180 Grad aus flüssigem Methan und Ethan. Es wird geschätzt das auf Titan 100 mal mehr Kohlenstoffverbindungen vorhanden sind als auf der Erde. Der Atmosphärendruck liegt bei etwa 1,5 Bar, ein Mensch bräuchte zwar sehr warme Kleidung und eine Atemmaske aber keinen Druckanzug wie die Apollo Crews seinerzeit auf dem Mond.

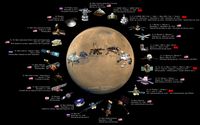

Image Archive: Solar System

ALMA über die Schulter geschaut

Im heutigen Bild der Woche sieht man zwei große, helle Scheiben: eine in der Atacama-Wüste, die andere in einer 384.000 km entfernten Umlaufbahn um die Erde.

Letztere ist unser altbekannter Mond, der blass am klaren blauen Himmel steht. Daneben befindet sich der eigentliche Hauptdarsteller des Bildes: eine der Antennenschüsseln des Atacama Large Millimeter/submillimeter Arrays (ALMA).

ALMA, das die ESO zusammen mit internationalen Partnern betreibt, besteht aus 66 solcher Schüsseln, die auf dem 5000 m hoch gelegenen Chajnantor-Plateau in Chile verteilt sind. Im Gegensatz zu optischen Teleskopen, die Licht in Wellenlängen sammeln, die wir sehen können, beobachten diese Antennen die kühlen Ecken des Universums mit längeren, unsichtbaren Wellenlängen – irgendwo zwischen Infrarotstrahlung und Radiowellen.

Diese Antennenschüsseln arbeiten zusammen und bilden mit einer komplexen Technik namens Interferometrie einen riesigen Teleskopverbund. Durch Veränderung des Abstands zwischen den Antennen, der bis zu 16 km betragen kann, lassen sich kosmische Objekte in verschiedenen Detailstufen untersuchen. Durch die perfekte Zusammenarbeit der einzelnen Schüsseln ist ALMA mehr als die Summe seiner Teile.

Fotografen warten auf den Mondaufgang hinter dem ELT

Hier haben wir einen wunderschönen Blick auf den Cerro Armazones, auf dessen Gipfel sich das Extremely Large Telescope (ELT) der ESO im Bau befindet, und auf den dramatischen Vollmond, der dahinter aufgeht. Weit entfernt von der Baustelle versucht ein Team von Fotografen, den genauen Moment festzuhalten, in dem dieser Mondaufgang das riesige ELT perfekt einrahmt.

Links

Vollmond über dem ELT

Dieses Bild zeigt wie der Vollmond über dem Extremely Large Telescope (ELT) der ESO aufgeht und ein geheimnisvolles Licht auf die chilenische Atacama-Wüste wirft.

Links

Mondaufgang hinter dem ELT

Der Vollmond erscheint riesig auf diesem Bild der Woche und umrahmt das Extremely Large Telescope (ELT) der ESO. Dieses perfekt getimte Foto wurde genau in dem Moment aufgenommen, als der aufgehende Vollmond auf dem Cerro Armazones zu ruhen scheint, und fängt den eindrucksvollen Lichthof ein, der um das im Bau befindliche ELT entsteht.

Zu beiden Seiten der Teleskopstruktur sind die Umrisse gigantischer Kräne zu sehen, die fleißig daran arbeiten, das größte Teleskop der Welt für das sichtbare Licht und das nahe Infrarot zu bauen. Das Bauteam unter der Federführung des Unternehmens Cimolai hat die ELT-Kuppel teilweise bereits mit seiner isolierenden Außenhülle versehen, die hier im Licht der untergehenden Sonne leuchtet und die das Teleskop vor Sonnenlicht und der rauen Umgebung der Atacama-Wüste schützen wird. Durch eine Öffnung in dieser Kuppel können wir auch einen Blick auf die Hauptstruktur des Teleskops werfen, die die fünf Spiegel des ELT aufnehmen wird. Im Moment wird eine der beiden beweglichen Spalthälften installiert, die diese Öffnung schließen werden.

Dieses atemberaubende Bild wurde am 13. März von unserem Kollegen Juan Beltrán aufgenommen, der am Paranal-Observatorium der ESO unweit des ELT arbeitet. Wie Sie den unten verlinkten Bildern entnehmen können, haben sich auch andere Fotografen dieser einzigartigen Konstellation angenommen. Während die Arbeiten am ELT weitergehen, beobachten wir, wie es vor unseren Augen Gestalt annimmt – und freuen uns darauf, weitere inspirierende Aufnahmen wie diese mit Ihnen teilen zu können.

Links

Komet C/2024 G3 (ATLAS) geht vom Paranal Observatorium aus gesehen unter

Florentin Millour hat diese atemberaubende Weitwinkelansicht des Kometen C/2024 G3 (ATLAS) am 21. Januar vom Paranal-Observatorium der ESO aus in Chile aufgenommen. Das Very Large Telescope befindet sich links oben auf dem Cerro Paranal, während der Komet direkt nach Sonnenuntergang am westlichen Horizont untergeht.

Links

Vier Laser, vier Ebenen des Universums

Die vier Laser des Very Large Telescope (VLT) der ESO durchdringen in diesem Bild der Woche das Herz der Milchstraße. Die sternklare Nacht wird durch den Streifen des Zodiakallichts unterbrochen, der durch Staubkörner im Sonnensystem verursacht wird und so schwach ist, dass er nur bei dunkelstem Himmel, wie in der chilenischen Atacama-Wüste, sichtbar ist. Der unberührte Nachthimmel in dieser Region ist seit jeher mit der Kultur und den Traditionen der Ureinwohner verflochten.

Das Andenkreuz (Quechua: Chakana) ist ein wiederkehrendes Symbol in den Kulturen der Anden. Es hat die Form eines quadratischen Stufenkreuzes und stellt vier Treppen oder Brücken zu den oberen Ebenen ihrer Vorstellung vom Universum dar.

Für die Mapuche im südlichen Zentralchile ist der Himmel Wenu mapu, ein Land des Guten und der Ordnung, das von Göttern, Ahnen und gütigen Geistern bewohnt wird. Wenu mapu ist in vier Ebenen gegliedert, in denen sich heilige Wesen wie die vier Götter der Sterne (Meli wanlén) und die vier Götter des Mondes (Meli Kiyén) den bösen Kräften unter ihnen entgegenstellen. Diese gegensätzlichen Kräfte treffen dann auf der Erde aufeinander, einer natürlichen Welt, die in vier Himmelsrichtungen unterteilt ist, die jeweils mit verschiedenen Ebenen des Guten und des Bösen verbunden sind.

Die Namen und Details dieser Vision des Universums mögen sich in den verschiedenen Traditionen der Anden unterscheiden, aber eines bleibt konstant: der Glaube, dass vier mehr ist als nur eine Zahl. Vier steht für ein Maß an Perfektion, da nur zwei entgegengesetzte Dinge ein Gleichgewicht schaffen können. Die vier Laser des VLT der ESO schärfen unseren Blick auf das Universum, aber in gewissem Sinne führen sie auch dieses uralte Muster fort und geben uns so eine schwache Verbindung zum Glauben der Mapuche-Gemeinschaft.

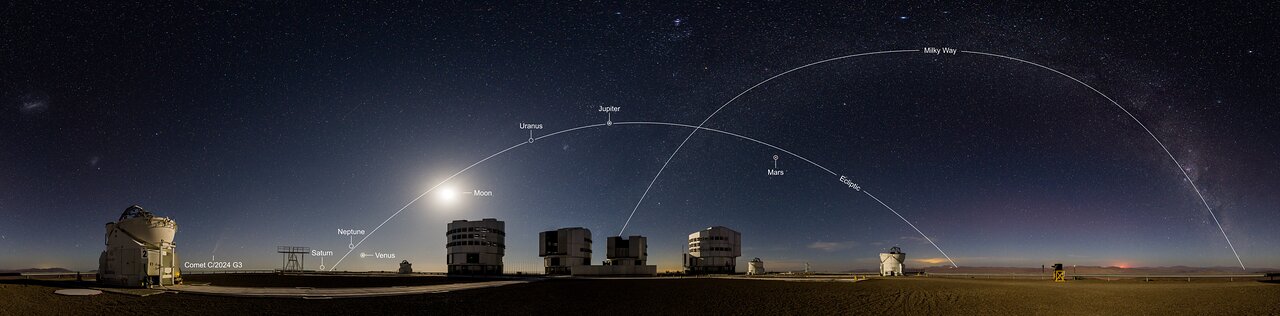

Familienporträt der Planeten über dem Paranal

Auf diesem Bild, das Anfang Februar am Paranal-Observatorium der ESO aufgenommen wurde, scheinen die Planeten unseres Sonnensystems wie auf dem Laufsteg über den Nachthimmel zu stolzieren. Neben dem Mond, unserer eigenen Milchstraße und dem Kometen C/2024 G3 sind auch Saturn, Venus, Jupiter und Mars zu sehen ‑ sogar Neptun und Uranus sind hier versteckt!

In Nächten, in denen mehrere Planeten zu sehen sind, erscheinen sie oft wie auf einer imaginären Linie am Nachthimmel aufgereiht. Das liegt daran, dass ihre Umlaufbahnen relativ genau in derselben Ebene liegen, der Ekliptik. (In Wirklichkeit sind die Planeten im Sonnensystem nicht auf einer geraden Linie aufgereiht, sondern stehen in ganz unterschiedlichen Entfernungen, aber wir können sie trotzdem manchmal gleichzeitig am Himmel sehen, was nur alle paar Jahre vorkommt).

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass die Planeten auf diesem Bild nicht innerhalb des Bandes der Milchstraße stehen und dass die Linie, die sie verbindet, die Milchstraße in einem Winkel schneidet. Das liegt daran, dass die Ekliptik um etwa 60° zur galaktischen Ebene geneigt ist, in der unsere Milchstraße angeordnet ist. Könnte man die Milchstraße irgendwie schrumpfen, so dass sie flach auf einem Tisch läge, würde unser Sonnensystem wie eine Stecknadel in einem steilen Winkel herausragen.

Links

Familienporträt der Planeten über dem Paranal

Auf diesem Bild, das Anfang Februar am Paranal-Observatorium der ESO aufgenommen wurde, scheinen die Planeten unseres Sonnensystems wie auf dem Laufsteg über den Nachthimmel zu stolzieren. Neben dem Mond, unserer eigenen Milchstraße und dem Kometen C/2024 G3 sind auch Saturn, Venus, Jupiter und Mars zu sehen ‑ sogar Neptun und Uranus sind hier versteckt!

In Nächten, in denen mehrere Planeten zu sehen sind, erscheinen sie oft wie auf einer imaginären Linie am Nachthimmel aufgereiht. Das liegt daran, dass ihre Umlaufbahnen relativ genau in derselben Ebene liegen, der Ekliptik. (In Wirklichkeit sind die Planeten im Sonnensystem nicht auf einer geraden Linie aufgereiht, sondern stehen in ganz unterschiedlichen Entfernungen, aber wir können sie trotzdem manchmal gleichzeitig am Himmel sehen, was nur alle paar Jahre vorkommt).

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass die Planeten auf diesem Bild nicht innerhalb des Bandes der Milchstraße stehen und dass die Linie, die sie verbindet, die Milchstraße in einem Winkel schneidet. Das liegt daran, dass die Ekliptik um etwa 60° zur galaktischen Ebene geneigt ist, in der unsere Milchstraße angeordnet ist. Könnte man die Milchstraße irgendwie schrumpfen, so dass sie flach auf einem Tisch läge, würde unser Sonnensystem wie eine Stecknadel in einem steilen Winkel herausragen.

Links

Familienporträt der Planeten über dem Paranal

Auf diesem Bild, das Anfang Februar am Paranal-Observatorium der ESO aufgenommen wurde, scheinen die Planeten unseres Sonnensystems wie auf dem Laufsteg über den Nachthimmel zu stolzieren. Neben dem Mond, unserer eigenen Milchstraße und dem Kometen C/2024 G3 sind auch Saturn, Venus, Jupiter und Mars zu sehen ‑ sogar Neptun und Uranus sind hier versteckt!

In Nächten, in denen mehrere Planeten zu sehen sind, erscheinen sie oft wie auf einer imaginären Linie am Nachthimmel aufgereiht. Das liegt daran, dass ihre Umlaufbahnen relativ genau in derselben Ebene liegen, der Ekliptik. (In Wirklichkeit sind die Planeten im Sonnensystem nicht auf einer geraden Linie aufgereiht, sondern stehen in ganz unterschiedlichen Entfernungen, aber wir können sie trotzdem manchmal gleichzeitig am Himmel sehen, was nur alle paar Jahre vorkommt).

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass die Planeten auf diesem Bild nicht innerhalb des Bandes der Milchstraße stehen und dass die Linie, die sie verbindet, die Milchstraße in einem Winkel schneidet. Das liegt daran, dass die Ekliptik um etwa 60° zur galaktischen Ebene geneigt ist, in der unsere Milchstraße angeordnet ist. Könnte man die Milchstraße irgendwie schrumpfen, so dass sie flach auf einem Tisch läge, würde unser Sonnensystem wie eine Stecknadel in einem steilen Winkel herausragen.

Links

Familienporträt der Planeten über dem Paranal

Auf diesem Bild, das Anfang Februar am Paranal-Observatorium der ESO aufgenommen wurde, scheinen die Planeten unseres Sonnensystems wie auf dem Laufsteg über den Nachthimmel zu stolzieren. Neben dem Mond, unserer eigenen Milchstraße und dem Kometen C/2024 G3 sind auch Saturn, Venus, Jupiter und Mars zu sehen ‑ sogar Neptun und Uranus sind hier versteckt!

In Nächten, in denen mehrere Planeten zu sehen sind, erscheinen sie oft wie auf einer imaginären Linie am Nachthimmel aufgereiht. Das liegt daran, dass ihre Umlaufbahnen relativ genau in derselben Ebene liegen, der Ekliptik. (In Wirklichkeit sind die Planeten im Sonnensystem nicht auf einer geraden Linie aufgereiht, sondern stehen in ganz unterschiedlichen Entfernungen, aber wir können sie trotzdem manchmal gleichzeitig am Himmel sehen, was nur alle paar Jahre vorkommt).

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass die Planeten auf diesem Bild nicht innerhalb des Bandes der Milchstraße stehen und dass die Linie, die sie verbindet, die Milchstraße in einem Winkel schneidet. Das liegt daran, dass die Ekliptik um etwa 60° zur galaktischen Ebene geneigt ist, in der unsere Milchstraße angeordnet ist. Könnte man die Milchstraße irgendwie schrumpfen, so dass sie flach auf einem Tisch läge, würde unser Sonnensystem wie eine Stecknadel in einem steilen Winkel herausragen.

Links

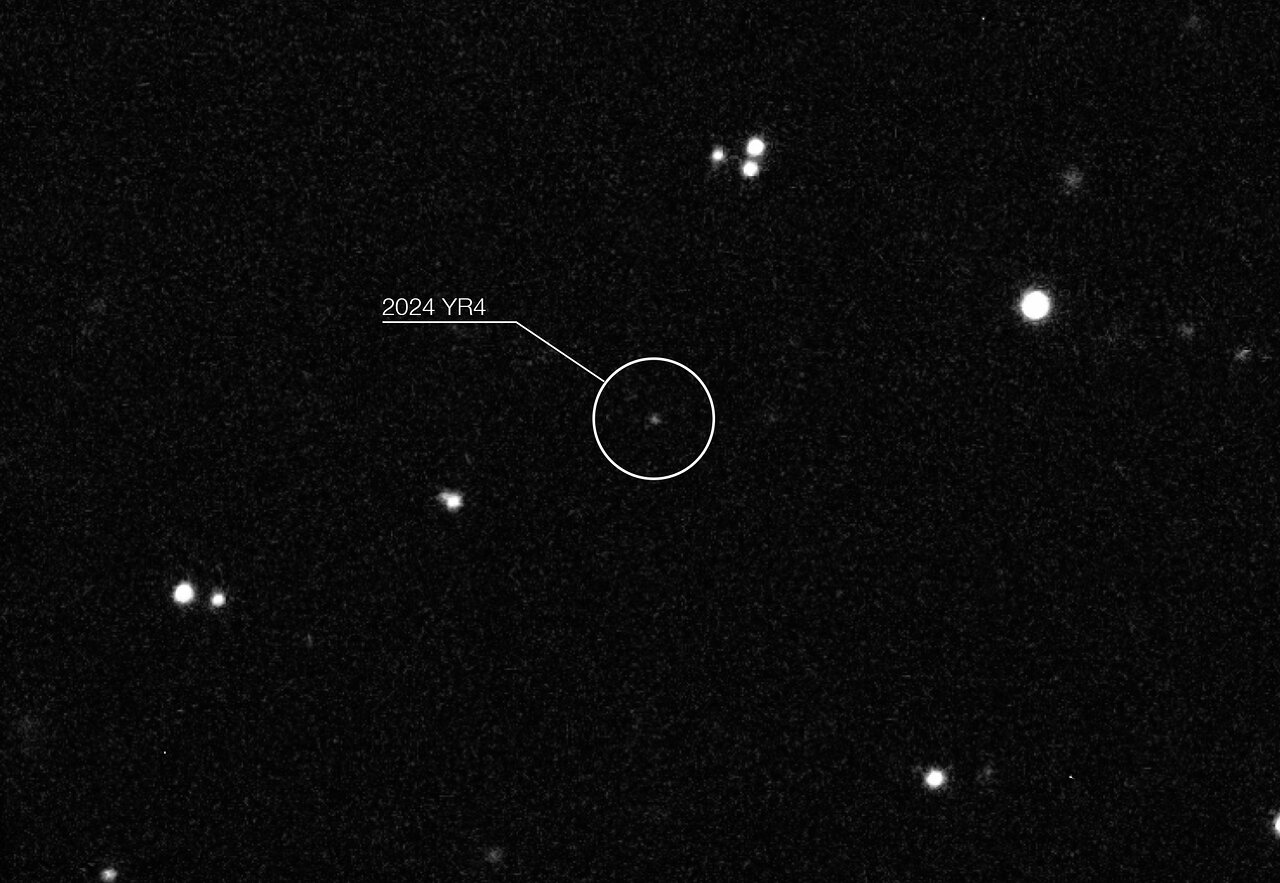

Asteroid 2024 YR4 mit dem Very Large Telescope der ESO beobachtet

Bild des Asteroiden 2024 YR4, aufgenommen mit dem Very Large Telescope (VLT) der ESO. Es zeigt einen Ausschnitt der Bahn des Asteroiden durch den Nachthimmel im Januar 2025, beobachtet bei Infrarotwellenlängen mit dem HAWK-I-Instrument. Diese frühen Beobachtungen trugen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags am 22. Dezember 2032 auf über 1 % zu erhöhen. Dank neuerer Daten ist die Wahrscheinlichkeit jedoch auf nahezu null gesunken.

Flugbahn des Asteroiden 2024 YR4

Das Bild zeigt die Umlaufbahn des Asteroiden 2024 YR24, der hier in Rot dargestellt ist, während er sich am 22. Dezember 2032 bedrohlich nah an der Erde vorbeibewegt. Dank aktueller Daten, unter anderem vom Very Large Telescope der ESO, ist die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags verschwindend gering. Die Größe der Planeten ist nicht maßstabsgetreu und wurde zur besseren Sichtbarkeit vergrößert.

Komet C/2024 G3 (ATLAS) wedelt mit dem Schweif

„Kometen sind wie Katzen: Sie haben einen Schweif und tun genau das, was sie wollen“, schrieb David H. Levy, ein Amateurastronom, der 23 Kometen entdeckt hat. Diese kosmischen Besucher können in der Tat ziemlich launisch sein. Wir wissen nie genau, wie lange ein Komet am Himmel sichtbar sein wird.

Im Januar hatte die Südhalbkugel der Erde mit dem Kometen C/2024 G3 (ATLAS) einen faszinierenden Besucher. Er sieht großartig aus auf diesem Bild der Woche, das von Juan Beltrán, einem unserer Ingenieure, am 20. Januar am Paranal-Observatorium in Chile aufgenommen wurde. Erst im vergangenen Jahr wurde ein anderer Komet beim Besuch des ESO-Hauptsitzes in Garching bei München fotografiert. Diese sogenannten nichtperiodischen Kometen bleiben nur einige Wochen lang an unserem Himmel. Wenn Sie Ihre Chance auf ein Foto verpassen, haben Sie vielleicht erst in ein paar tausend Jahren wieder die nächste Gelegenheit...

Wenn sich Kometen der Sonne nähern, erwärmen sie sich und das Eis in ihnen sublimiert, das bedeutet es geht direkt von festem Eis in Gas über. Außerdem werden Staubpartikel freigesetzt, und der Sonnenwind und die Strahlung drücken dieses Gemisch aus Gas und Staub von der Sonne weg, wodurch ausgedehnte Schweife entstehen. Obwohl man berechnen und abschätzen kann, wie lange ein Komet sichtbar sein wird, überraschen sie uns manchmal, indem sie entweder früher verschwinden oder ihre Reise in der Nähe der Sonne tatsächlich relativ unbeschadet überstehen und ihren typischen Schweif aus Gas und Staub bewahren.

Bei C/2024 G3 (ATLAS) könnte dieser Schweif schnell verblassen. Der Komet erreichte am 13. Januar 2025 das Perihel – den Punkt, an dem er der Sonne am nächsten ist. Zu diesem Zeitpunkt war er nur 13 Millionen Kilometer von unserem Heimatstern entfernt. Aber jetzt bewegt er sich wieder von ihr weg, und es gibt Anzeichen dafür, dass der Kern vielleicht inzwischen zerbrochen ist, auch wenn der Schweif noch sichtbar ist. Wenn Sie sich auf der Südhalbkugel befinden, können Sie immer noch versuchen, ihn nach Sonnenuntergang im Westen zu sehen; ansonsten schauen Sie sich unsere Webcams an!

Links

Komet C/2024 G3 (ATLAS) und sein mehrfacher Schweif

Dieses beeindruckende Bild des Kometen C/2024 G3 (ATLAS) wurde am 29. Januar vom Paranal-Observatorium der ESO aus aufgenommen. Es stammt von Abel de Burgos Sierra, ESO-Stipendiat in Chile. Gas- und Staubpartikel werden vom Kern ausgestoßen und durch den Sonnenwind und die Sonnenstrahlung von der Sonne weggedrückt, wodurch ein spektakuläres Schauspiel mit mehreren Schweifen entsteht.

Links

Farbenfrohe Ansicht von Komet C/2024 G3 (ATLAS)

Dieses atemberaubende Foto des Kometen C/2024 G3 (ATLAS), das fast wie ein Aquarell aussieht, wurde am 19. Januar von Yuri Beletsky vom Paranal-Observatorium aus aufgenommen. Der Komet posiert neben einem der Hilfsteleskope des Very Large Telescope Interferometer der ESO.

Links

Komet Tsuchinshan-ATLAS über der ESO Supernova

Die Erde hat einen majestätischen neuen Besucher. Letzte Woche wurde er über dem ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum gesichtet: Der Komet C/2023 A3, auch bekannt als Tsuchinshan-ATLAS kommt aus der fernen Oortschen Wolke zu uns, einer gigantischen Ansammlung eisiger Objekte, die das Sonnensystem umgibt. Während er sich der Sonne näherte, erwärmte er sich und entwickelte einen Schweif aus Staub und Gas, der von Kometenbeobachter*innen auf der ganzen Welt beobachtet wurde, auch am Hauptsitz der ESO in Garching bei München.

Der Komet wurde Anfang 2023 von zwei unabhängigen Einrichtungen entdeckt: dem Tsuchinshan-Observatorium in China und einem Teleskop des Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Südafrika. Seitdem ist er nähergekommen und hat im September 2024 seine größte Annäherung an die Sonne erreicht. Seine Helligkeit war Anfang Oktober am größten, und der Komet wird nun wieder schwächer, während er sich auf eine lange Reise zurück nach Hause begibt.

Dieses Objekt ist einer der hellsten Kometen der letzten zwei Jahrzehnte. In diesem Bild der Woche wurden mehrere Bilder übereinandergelegt, um schwache Details im Schweif sichtbar zu machen, aber der Komet war auch mit bloßem Auge gut zu erkennen. Gibt es eine bessere Art, einen Tag zu beenden, an dem man etwas über die Wunder des Universums gelernt hat, als das Planetarium zu verlassen und eines dieser Wunder mit eigenen Augen zu sehen?

Links

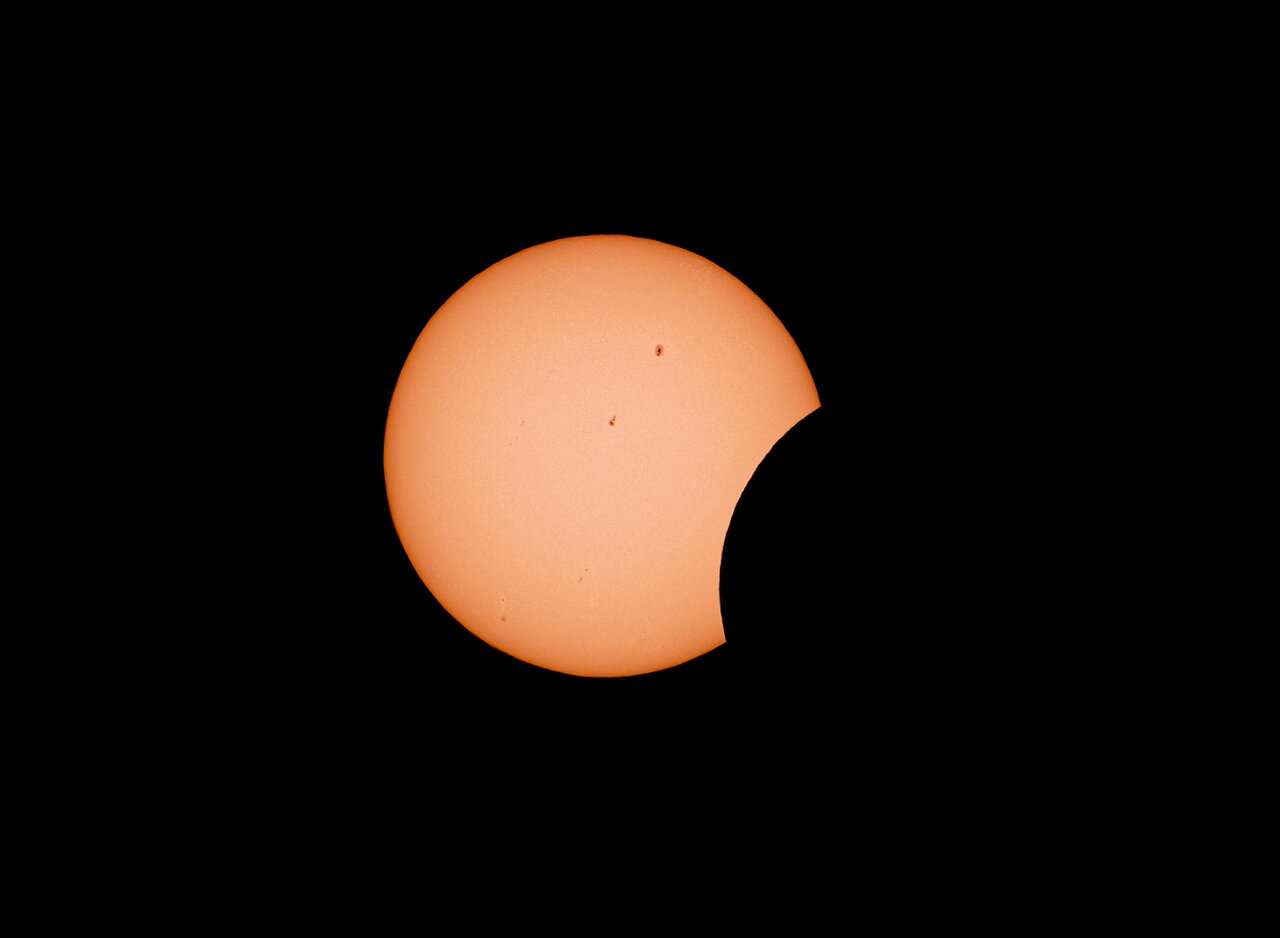

An annular solar eclipse, as seen from La Silla

On 14 October 2023 an annular solar eclipse passed over South, Central and North America. This spectacular image was captured at ESO’s La Silla Observatory on the outskirts of the Chilean Atacama Desert, where a partial eclipse was seen. In totality, an annular eclipse sees the Moon, near its furthest point from Earth, passing in front of the Sun but not fully covering it, creating a “ring of fire” around its edge.

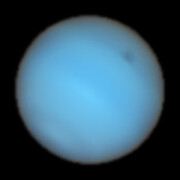

Natürliche Ansicht von Neptun, aufgenommen mit MUSE am VLT

Dieses Bild zeigt Neptun, beobachtet mit dem MUSE-Instrument am Very Large Telescope der ESO. An jedem Pixel des Neptun spaltet MUSE das einfallende Licht in seine einzelnen Farben oder Wellenlängen auf. Dies ist vergleichbar mit der Aufnahme von Bildern mit Tausenden von verschiedenen Wellenlängen auf einmal, die den Astronomen eine Fülle von wertvollen Informationen liefern. Dieses Bild kombiniert alle von MUSE aufgenommenen Farben zu einer „natürlichen“ Ansicht von Neptun, auf der oben rechts ein dunkler Fleck zu sehen ist.

Dunkler Fleck auf Neptun, beobachtet mit MUSE am Very Large Telescope der ESO

Dieses Bild zeigt Neptun, beobachtet mit dem MUSE-Instrument am Very Large Telescope (VLT) der ESO. An jedem Pixel des Neptun spaltet MUSE das einfallende Licht in seine einzelnen Farben oder Wellenlängen auf. Dies ist vergleichbar mit der Aufnahme von Bildern mit Tausenden von verschiedenen Wellenlängen auf einmal, die den Astronominnen und Astronomen eine Fülle von wertvollen Informationen liefern.

Das Bild auf der rechten Seite kombiniert alle von MUSE aufgenommenen Farben zu einer „natürlichen“ Ansicht von Neptun, auf der oben rechts ein dunkler Fleck zu sehen ist. Dann sehen wir Bilder bei bestimmten Wellenlängen: 551 Nanometer (nm, blau), 831 nm (grün) und 848 nm (rot); beachten Sie, dass die Farben nur zur Veranschaulichung dienen.

Der dunkle Fleck ist bei den kürzeren (blaueren) Wellenlängen am auffälligsten. Direkt neben diesem dunklen Fleck hat MUSE auch einen kleinen hellen Fleck erfasst, der hier nur auf dem mittleren Bild bei 831 nm zu sehen ist und tief in der Atmosphäre liegt. Diese Art von tiefer, heller Wolke wurde noch nie zuvor auf dem Planeten identifiziert. Die Bilder zeigen auch mehrere andere flache helle Flecken am linken unteren Rand von Neptun, die bei langen Wellenlängen zu sehen sind.

Die Aufnahme von Neptuns dunklem Fleck vom Boden aus war nur aufgrund der adaptiven Optik des VLT möglich, die die durch atmosphärische Turbulenzen verursachte Unschärfe korrigiert und es MUSE ermöglicht, kristallklare Bilder zu erhalten. Um die subtilen dunklen und hellen Merkmale des Planeten besser hervorzuheben, haben die beteiligten Forschenden die MUSE-Daten sorgfältig verarbeitet und das Ergebnis erhalten, das Sie hier sehen.

Entwicklung der Trümmerwolke um Dimorphos und Didymos nach dem DART-Einschlag

Diese Serie von Bildern, die mit dem MUSE-Instrument am Very Large Telescope der ESO aufgenommen wurde, zeigt die Entwicklung der Trümmerwolke, die bei der Kollision der NASA-Raumsonde DART mit dem Asteroiden Dimorphos ausgestoßen wurde.

Das erste Bild wurde am 26. September 2022, kurz vor dem Einschlag, aufgenommen, das letzte fast einen Monat später am 25. Oktober. In diesem Zeitraum haben sich verschiedene Strukturen entwickelt: Brocken, Spiralen und ein langer Schweif aus Staub, der von der Sonnenstrahlung fortgetragen wird. Der weiße Pfeil in jedem Bild markiert die Richtung der Sonne.

Dimorphos umkreist einen größeren Asteroiden namens Didymos. Der weiße horizontale Balken entspricht 500 Kilometern, aber die Asteroiden sind nur 1 Kilometer voneinander entfernt, so dass sie auf diesen Bildern nicht zu erkennen sind.

Die Streifen im Hintergrund, die Sie hier sehen, sind auf die scheinbare Bewegung der Hintergrundsterne während der Beobachtungen zurückzuführen, während das Teleskop das Asteroidenpaar verfolgte.

Künstlerische Darstellung der Folgen des DART-Einschlags auf Dimorphos

Diese künstlerische Illustration zeigt den Auswurf einer Trümmerwolke nach dem Zusammenstoß der NASA-Raumsonde DART mit dem Asteroiden Dimorphos. Das Bild wurde mit Hilfe der Nahaufnahmen von Dimorphos erstellt, die die DRACO-Kamera auf der DART-Sonde unmittelbar vor dem Einschlag gemacht hat. Die DART-Sonde kollidierte mit einer Geschwindigkeit von über 6 Kilometern pro Sekunde (etwa 22 000 Kilometer pro Stunde) mit Dimorphos. Nach dem Einschlag beobachteten mehrere Teleskope die Entwicklung der Trümmerwolke, darunter das Very Large Telescope der ESO.

Die Sonne als Künstlerin

Dieses Bild der Woche zeigt den Pfad der Sonne am Himmel, vom Standort des Paranal-Observatoriums der ESO in Chile aus gesehen. Das Bild wurde mit einer Lochkamera mit einer Belichtungszeit von 8 Monaten aufgenommen: vom 17. April bis zum 11. Dezember 2018. Die hohe Struktur im Vordergrund ist der „Seeing-Monitor“, der die Unschärfe bzw. das Funkeln der Sterne aufgrund der atmosphärischen Turbulenzen misst. Im Hintergrund sind mehrere Kuppeln zu sehen; die Kuppeln in der Mitte links sind Teil des Very Large Telescope, und die ganz rechts gehört zum VLT Survey Telescope.

Aber was sind die hellen farbigen Linien dahinter? Sie werden von der Sonne erzeugt, die sich im Laufe des Tages über den Himmel bewegt und eine Spur auf dem Fotopapier in der Lochkamera hinterlässt.

Die Kamera war nach Westen ausgerichtet, daher sehen wir hier Hunderte von Sonnenuntergängen. Aber da sich die Erde um die Sonne bewegt, geht die Sonne jeden Tag an einem anderen Punkt am Horizont unter. Der kürzeste Bogen ganz rechts im Bild entspricht der Wintersonnenwende (21. Juni in der südlichen Hemisphäre), wenn die Sonne ihren niedrigsten Stand erreicht. Von diesem Zeitpunkt an bewegt sich die Sonne Tag für Tag nach Süden, in diesem Bild nach links. Die Bögen werden länger und höher, und die Tage werden länger und heißer. Dann, zur Sommersonnenwende (21. Dezember), erreicht die Sonne ihren höchsten Punkt, der in diesem Bild nicht sichtbar ist, und zieht den längsten Bogen nach links.

Die dunklen Linien sind auf Wolken zurückzuführen, die die Sonne abdunkeln. Zum Glück für die Astronom*innen hat das Paranal-Observatorium mehr als 300 klare Tage im Jahr, daher die wenigen dunklen Streifen in diesem Bild.

Venus über den BlackGEM-Teleskopen (mit Beschriftung)

In diesem Bild der Woche leuchtet die Venus hell über dem La-Silla-Observatorium der ESO in Chile. Das Bild wurde kurz vor der Morgendämmerung in Richtung Osten aufgenommen und zeigt auch das diffuse Zodiakallicht – Sonnenlicht, das von Staubpartikeln im Sonnensystem gestreut wird.

Die drei Kuppeln links von der Straße sind die BlackGEM-Teleskope, die von der Radboud University, der Nederlandse Onderzoekschool Voor Astronomie (NOVA) und der KU Leuven gebaut wurden. BlackGEM wird nach dem Nachleuchten einiger der dramatischsten Ereignisse im Universum suchen, wie z. B. der Kollision von Schwarzen Löchern und Neutronensternen. Die durch diese gewaltigen Ereignisse erzeugten Wellen in der Raum-Zeit können von den Observatorien LIGO und Virgo entdeckt werden. Dank ihres großen Gesichtsfelds können die BlackGEM-Teleskope die Quelle des sichtbaren Lichts des Nachleuchtens dieser Ereignisse lokalisieren und so genau bestimmen, wo die Kollision stattgefunden hat. So können die Astronom*innen genauer untersuchen, was passiert, wenn Schwarze Löcher oder Neutronensterne verschmelzen.

Link

Venus über den BlackGEM-Teleskopen

In diesem Bild der Woche leuchtet die Venus hell über dem La-Silla-Observatorium der ESO in Chile. Das Bild wurde kurz vor der Morgendämmerung in Richtung Osten aufgenommen und zeigt auch das diffuse Zodiakallicht – Sonnenlicht, das von Staubpartikeln im Sonnensystem gestreut wird.

Die drei Kuppeln links von der Straße sind die BlackGEM-Teleskope, die von der Radboud University, der Nederlandse Onderzoekschool Voor Astronomie (NOVA) und der KU Leuven gebaut wurden. BlackGEM wird nach dem Nachleuchten einiger der dramatischsten Ereignisse im Universum suchen, wie z. B. der Kollision von Schwarzen Löchern und Neutronensternen. Die durch diese gewaltigen Ereignisse erzeugten Wellen in der Raum-Zeit können von den Observatorien LIGO und Virgo entdeckt werden. Dank ihres großen Gesichtsfelds können die BlackGEM-Teleskope die Quelle des sichtbaren Lichts des Nachleuchtens dieser Ereignisse lokalisieren und so genau bestimmen, wo die Kollision stattgefunden hat. So können Astronom*innen genauer untersuchen, was passiert, wenn Schwarze Löcher oder Neutronensterne verschmelzen.

Link

Der Mond Ganymed aufgenommen mit SPHERE

Dieses Bild zeigt Jupiters Eismond Ganymed, aufgenommen im Infraroten im Laufe des Februars 2015 mit dem SPHERE-Instrument am Very Large Telescope der ESO. Die unterschiedlich gefärbten Regionen geben Hinweise auf Zusammensetzung und Geschichte des Mondes. Die hellen Regionen, die hauptsächlich aus Wassereis mit Spuren verschiedener Salze bestehen, sind vermutlich in jüngerer Zeit entstanden als die dunklen Flächen, deren Zusammensetzung bis jetzt noch ein Rätsel bleibt.

Weitere Informationen über die wissenschaftlichen Aspekte dieses Bildes finden Sie unter diesem Bild der Woche.

IMPRESSUM :

Seitenadministrator

Herbert Haseneder

Lauinger Str. 39

80997 München

Deutschland info@zivilisationen.de

Seit 28. April 2014, 00:48 online

2014 – 2025 Powered by CM4all

Hosting: Deutsche Telekom

DEMOKRATIE STÄRKEN - ZIVILGESELLSCHAFT FÖRDERN

“Quis custodiet ipsos custodes?”

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 10 Abs. 3 MDStV: Herbert Haseneder

Haftungsausschluss/Copyright

Diese Seiten bieten eine Vielzahl von Informationen, die wöchentlich

aktualisiert werden. Sie können unsere Informationen speichern

und Links zu unseren Seiten einrichten.

Zivilisationen sind mein Non-Profit Unternehmen, das googeln und herunterladen von Inhalten auf dieser Webseite ist absolut Sicher! Die Seite hat ein gültiges Sicherheitszertifikat und ist in Deutschland bei der Deutschen Telekom gehostet. Es wird kein Spam oder Schadstoffsoftware bei der Nutzung geladen, die Cookies sind technischer Natur und Nutzer IDs werden von der Telekom während der Datenerfassung verschlüsselt, sodass keine direkte Speicherung möglich ist!

Die Webseite ist seit April 2014 ohne Unterbrechung online!

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Einschaltung eines Anwaltes zur kostenpflichtigen Abmahnung ohne vorherige Benachrichtigung sehen wir als einen Verstoß gegen die geltende Schadenminderungspflicht. Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf dasUrteil Bundesgerichtshof, Aktz. VI ZR 144/11vom 27.03.2012 hin. https://creativecommons.org/

Salvatorische Klausel.

Falls eine Bedingung oder Regelung dieser Bedingungen von einem zuständigen Gericht aus irgendeinem Grund für ungültig oder undurchsetzbar befunden oder erklärt wird, gilt diese Bedingung oder Regelung als ohne jede rechtliche Wirkung und hat keinen Einfluss auf die Anwendung und/oder Auslegung dieser Bedingungen. Die verbleibenden Bedingungen oder Regelungen der vorliegenden Bedingungen bleiben in vollem Umfang wirksam, als ob es sich bei der ungültigen oder undurchsetzbaren Bedingung bzw. Regelung nicht um einen Bestandteil dieser Bedingungen handelt.