Galaxienhaufen

Image Archive: Galaxy Clusters

Der Galaxienhaufen Hydra I

Dieses Bild zeigt einen Teil des Galaxienhaufens Hydra I. Unterhalb des hellen Sterns, der links von der Bildmitte das Bild dominiert, befindet sich eine Spiralgalaxie, die aussieht als wäre die über den Bildschirm verschmiert worden. Sie verteilt ihren Inhalt an den Raum um sich herum. Dabei handelt es sich um NGC 3312, die einem Prozess, den man Ram Pressure Stripping nennt, Gas verliert. Über die folgenden Links können Sie mehr darüber erfahren.

Links

Ein astrophysikalischer Raub

Dieses Bild der Woche zeigt einen Ausschnitt aus dem Hydra-I-Haufen, der Hunderte von Galaxien enthält. Jede von ihnen hat ihre speziellen Eigenheiten und ihre eigene Geschichte – aber heute konzentrieren wir uns auf die Geschichte hinter der ihr Gas verlierenden Galaxie NGC 3312, der größten Spiralgalaxie, die man in diesem Haufen kennt.

Diese Spiralgalaxie in der Mitte des Bildes sieht aus als wäre die über den Bildschirm verschmiert worden. Sie verliert ihren Inhalt an den Raum um sich herum. Dabei handelt es sich um NGC 3312, die einem astrophysikalischen Raub zum Opfer fällt, den man Ram Pressure Stripping nennt.

Dies geschieht, wenn sich eine Galaxie durch ein dichtes Medium bewegt, wie dem heißen Gas, das zwischen den Galaxien eines Haufens schwebt. Dieses heiße Gas drückt gegen das kältere Gas auf der äußeren Hülle der Galaxie, „zieht“ es sozusagen aus der Galaxie heraus und lässt es in den Kosmos entweichen. Dieses kalte Gas ist das Rohmaterial, aus dem sich Sterne bilden. Galaxien, die auf diese Weise Gas verlieren, riskieren eine schwindende Sternenpopulation. Betroffene Galaxien – in der Regel solche, die sich im Zentrum von Galaxienhaufen befinden – neigen dazu, lange Ranken aus Gas zu bilden, die sie hinter sich herschleppen, was ihnen den Spitznamen „Quallengalaxien“ eingebracht hat.

Dies ist nur einer der vielen astronomischen Prozesse, die die Bilder des Universums so vielfältig und fesselnd machen. Welche anderen Geschichten warten darauf, von den Hunderten von Lichtfleckchen auf diesem Bild erzählt zu werden?

Links

- Weitwinkelaufnahme des Galaxienhaufens Hydra I

- Video, in dem das Bild genauer betrachtet wird

- Pressemitteilung beim italienischen Istituto Nazionale die Astrofisica (INAF)

Der Spiderweb-Protocluster

Dieses Bild zeigt den Protocluster um die Galaxie Spiderweb (offiziell bekannt als MRC 1138-262). Das Licht, das wir auf dem Bild sehen, zeigt Galaxien zu einer Zeit, als das Universum erst 3 Milliarden Jahre alt war. Die meiste Masse im Protocluster befindet sich nicht in den Galaxien, sondern in dem Gas, das als Intracluster-Medium bekannt ist. Aufgrund der Masse des Gases ist der Protohaufen dabei, sich zu einem massereichen Haufen zu entwickeln, der von seiner eigenen Schwerkraft zusammengehalten wird.

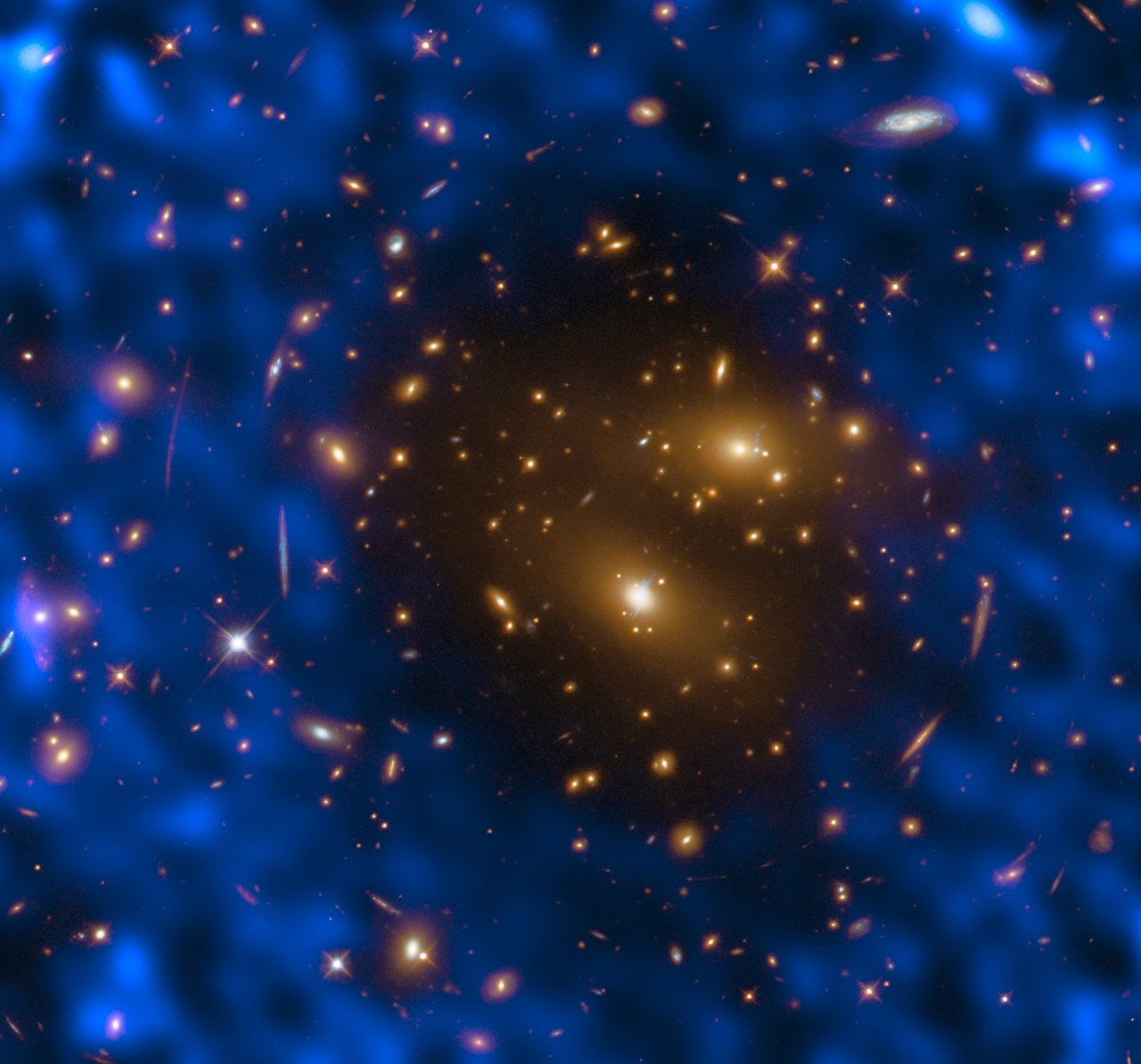

Der Sunyaev-Zeldovich-Effekt im Spiderweb-Protocluster

Dieses Bild zeigt den Protohaufen um die Spiderweb-Galaxie (formell bekannt als MRC 1138-262), der zu einer Zeit aufgenommen wurde, als das Universum erst 3 Milliarden Jahre alt war. Der größte Teil der Masse des Protohaufens befindet sich nicht in den Galaxien, die in der Mitte des Bildes zu sehen sind, sondern in dem Gas, das als Intracluster-Medium (ICM) bekannt ist. Das heiße Gas im ICM ist als überlagerte blaue Wolke dargestellt.

Das heiße Gas wurde mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) entdeckt, an dem die ESO beteiligt ist. Wenn das Licht aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund - die Reliktstrahlung aus dem Urknall - durch das ICM wandert, gewinnt es Energie, wenn es mit den Elektronen im heißen Gas reagiert. Dies ist als Sunyaev-Zeldovich-Effekt bekannt. Durch die Untersuchung dieses Effekts können Astronomen darauf schließen, wie viel heißes Gas sich im ICM befindet, und zeigen, dass der Spiderweb-Protohaufen dabei ist, sich zu einem massereichen Haufen zu entwickeln, der durch seine eigene Schwerkraft zusammengehalten wird.

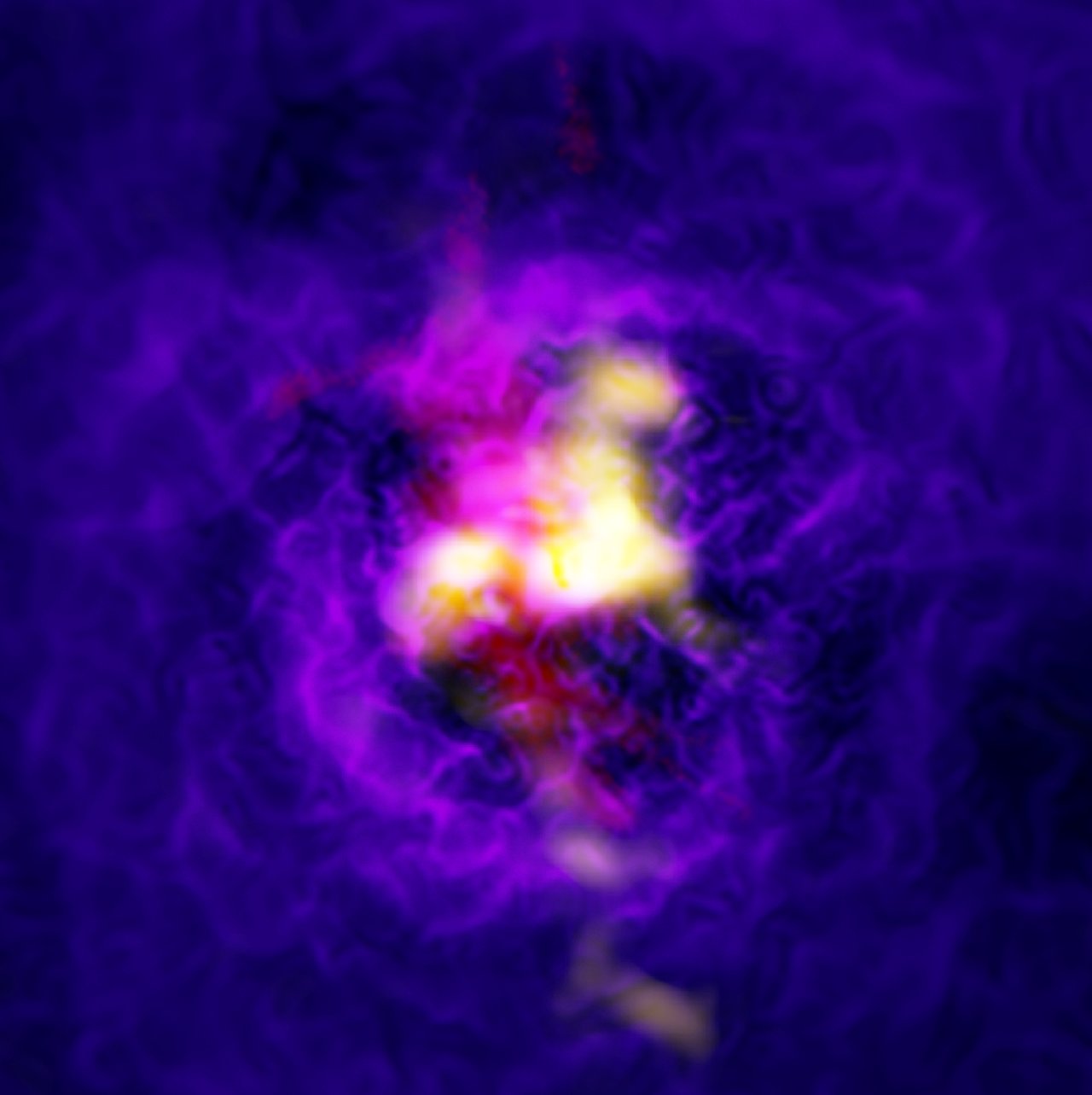

ALMA und MUSE entdecken einen galaktischen Springbrunnen

Überlagerung von Bildern des Galaxienhaufens Abell 2597, das den springbrunnenartigen Gasstrom zeigt, der durch das supermassereiche Schwarze Loch in der zentralen Galaxie angetrieben wird. Die gelbe Farbe entspricht den ALMA-Daten und zeigt kaltes Gas an. Die rote Farbe repräsentiert Daten des MUSE-Instruments am Very Large Telescope der ESO, das das heiße Wasserstoffgas in derselben Region zeigt. Die blau-violette Farbe bezeichnet das ausgedehnte heiße, ionisierte Gas, wie es vom Röntgenobservatorium Chandra aufgenommen wurde.

Die gelb markierten ALMA-Daten zeigen einfallendes Material und die rot dargestellten MUSE-Daten zeigen Material, das in einem riesigen Ausstrom durch das Schwarze Loch ausgeworfen wurde.

Abell 2597 im Sternbild Wassermann

Diese Darstellung zeigt die Lage des Bildausschnitts, in dem sich Abell 2597 befindet - seine Lage im Sternbild Wassermann ist mit einem roten Kreis markiert. Diese Karte zeigt die meisten Sterne, die mit dem bloßen Auge unter guten Bedingungen sichtbar sind.

Bild des Bereichs um Abell 2597 aus dem Digitized Sky Survey

Beobachtungen mit ALMA und dem MUSE-Spektrografen am VLT der ESO haben eine gewaltige Fontäne aus molekularem Gas aufgedeckt. Sie wird von einem Schwarzen Loch in dem hellsten Mitglied des Galaxienhaufens Abell 2597 gespeist. Der vollständige Kreislauf aus Einfall und Ausfluss, der diese riesige kosmische Quelle antreibt, wurde noch nie zuvor in ein und demselben System beobachtet.

Das Bild ist ein Farb-Komposit aus Aufnahmen des Digitized Sky Survey 2 (DSS2) und zeigt die Region um Abell 2597. Das Bildfeld beträgt ca. 2,4° x 2,0°.

Der Proto-Superhaufen Hyperion

Ein internationales Team von Astronomen hat mit dem VIMOS-Instrument des Very Large Telescope der ESO eine gewaltige Struktur im frühen Universum entdeckt. Dieser Galaxien-Proto-Superhaufen, genannt Hyperion, wurde durch neue Messungen und eine aufwändige Analyse von Archivdaten enthüllt. Dies ist die größte und massereichste Struktur, die bisher in einer so weit entfernten Zeit und Distanz gefunden wurde – gerade einmal 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall.

Vergleich des Proto-Superhaufens Hyperion mit einem üblichen, massereichen Galaxien-Superhaufen

Die Visualisierung zeigt die Ausdehnung von Hyperion im Vergleich mit der Größe eines typischen, massereichen Galaxienhaufen im lokalen Universum.

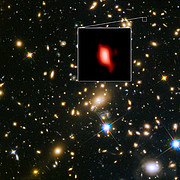

Hubble- und ALMA-Aufnahme von MACS J1149.5+2223

Dieses Bild zeigt den Galaxienhaufen MACS J1149.5+2223, aufgenommen mit dem NASA/ESA Hubble Space Telescope. Das Inset-Bild stellt die weit entfernte Galaxie MACS1149-JD1 dar, wie sie vor 13,3 Milliarden Jahren aussah und nun mit ALMA beobachtet wurde. Dabei ist die mit ALMA detektierte Sauerstoffverteilung rot dargestellt.

Künstlerische Darstellung einer gewaltigen lange zurückliegenden Galaxienverschmelzung

Diese künstlerische Darstellung zeigt eine Gruppe von interagierenden und verschmelzenden Galaxien im frühen Universum. Solche Galaxienverschmelzungen wurden mithilfe der ALMA- und APEX-Teleskope entdeckt und repräsentieren die Entstehung von Galaxienhaufen, den massereichsten Objekten im modernen Universum. Astronomen dachten bislang, dass diese Ereignisse etwa drei Milliarden Jahre nach dem Urknall stattfanden, so dass sie überrascht waren, als die neuen Beobachtungen zeigten, dass sie auch auftraten, als das Universum nur halb so alt war!

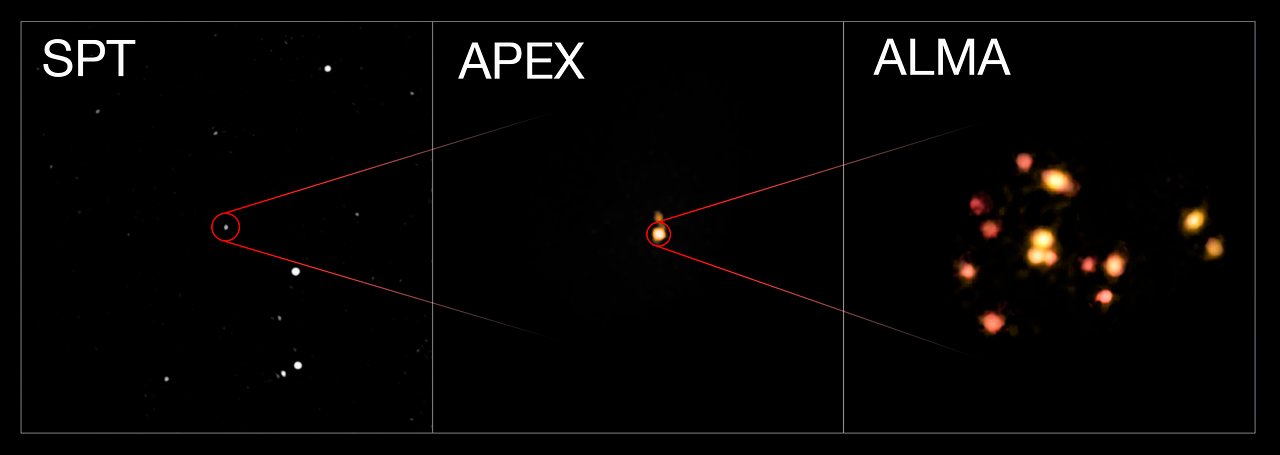

Bilder eines Protogalaxienhaufens von SPT, APEX und ALMA

Diese Montage zeigt drei Ansichten einer entfernten Gruppe von interagierenden und verschmelzenden Galaxien im frühen Universum. Das linke Bild ist eine Weitwinkelansicht vom South Pole Telescope, die nur einen hellen Fleck zeigt. Die mittlere Ansicht ist vom Atacama Pathfinder Experiment (APEX), das mehr Details enthüllt. Das rechte Bild stammt vom Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) und zeigt, dass das Objekt tatsächlich eine Gruppe von 14 verschmelzenden Galaxien während der Bildung eines Galaxienhaufens ist.

Galaxy cluster RCS2 032727-132623 (uncropped)

Galaxy cluster RCS2 032727-132623 (uncropped).

Galaxienhaufen RCS2 J2327

Dieses Bild zeigt den Galaxienhaufen RCS2 J2327. Die Masse dieses Haufens verursacht sowohl einen starken wie auch einen schwachen Gravitationslinseneffekt, der benutzt werden kann, um die Gesamtmasse des Haufens zu berechnen. Das Bild ist eine Überlagerung von Beobachtungen des HAWK-I Instruments am Very Large Telescope der ESO und der Advanced Camera for Surveys am NASA/ESA Hubble Space Telescope. Es zeigt eine beeindruckend detailreiche Fallstudie zum schwachen Gravitationslinseneffekt.

Links:

HAWK-I und Hubble untersuchen einen Haufen mit der Masse von zwei Billiarden Sonnenmassen

Dieses Bild zeigt etwas wirklich Spektakuläres: Einen Galaxienhaufen, der soviel Masse hat, dass er den umgebenden Raum verbiegt. Der Haufen, dessen Zentrum in der Bildmitte liegt, trägt den Namen RCS2 J2327 und ist einer der massereichsten Haufen in dieser Entfernung oder darüber hinaus.

Massereiche Objekte wie RCS2 J2327 haben auf ihre Umgebung einen so starken Einfluss, dass sie sogar den Raum in ihrer Umgebung verbiegen. Dieser Effekt wird als Gravitationslinse bezeichnet. Dadurch können sie das Licht von dahinterliegenden Objekten ablenken, verzerren und sogar verstärken, und erlauben uns manchmal Galaxien zu beobachten, die sonst viel zu schwach wären. Gravitationslinsen wurden bereits von Albert Einstein in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt. Der starke Gravitationslinseneffekt erzeugt eindrucksvolle Bilder mit verzerrten Galaxien und langen Bögen; beides in diesem Bild zu sehen. Der schwache Gravitationslinseneffekt ist dagegen weniger spektakulär und in diesem Bild kaum zu erkennen. Er tritt eher in statistischer Form zutage. Doch er bietet auf diese Weise einen Weg, die Masse kosmischer Objekte zu bestimmen, wie im Falle dieses Haufens.

Das Bild ist eine Überblendung von Beobachtungen des HAWK-I Instruments am Very Large Telescope der ESO und der Advanced Camera for Surveys am NASA/ESA Hubble Space Telescope. Es zeigt eine beeindruckend detailreiche Fallstudie zum schwachen Gravitationslinseneffekt. Die Studie ergab für RCS2 J2327 eine Gesamtmasse von zwei Billiarden Sonnenmassen!

Die weiße Schattierung, die dem Bild überlagert ist, bildet eine Größe ab, die man als „Konvergenz des schwachen Gravitationslinseneffekts“ bezeichnet. Diese komplexe Messgröße korrespondiert mit der Gesamtmasse, die in den einzelnen Bereichen enthalten ist.

Links

Wo ist der Galaxienhaufen?

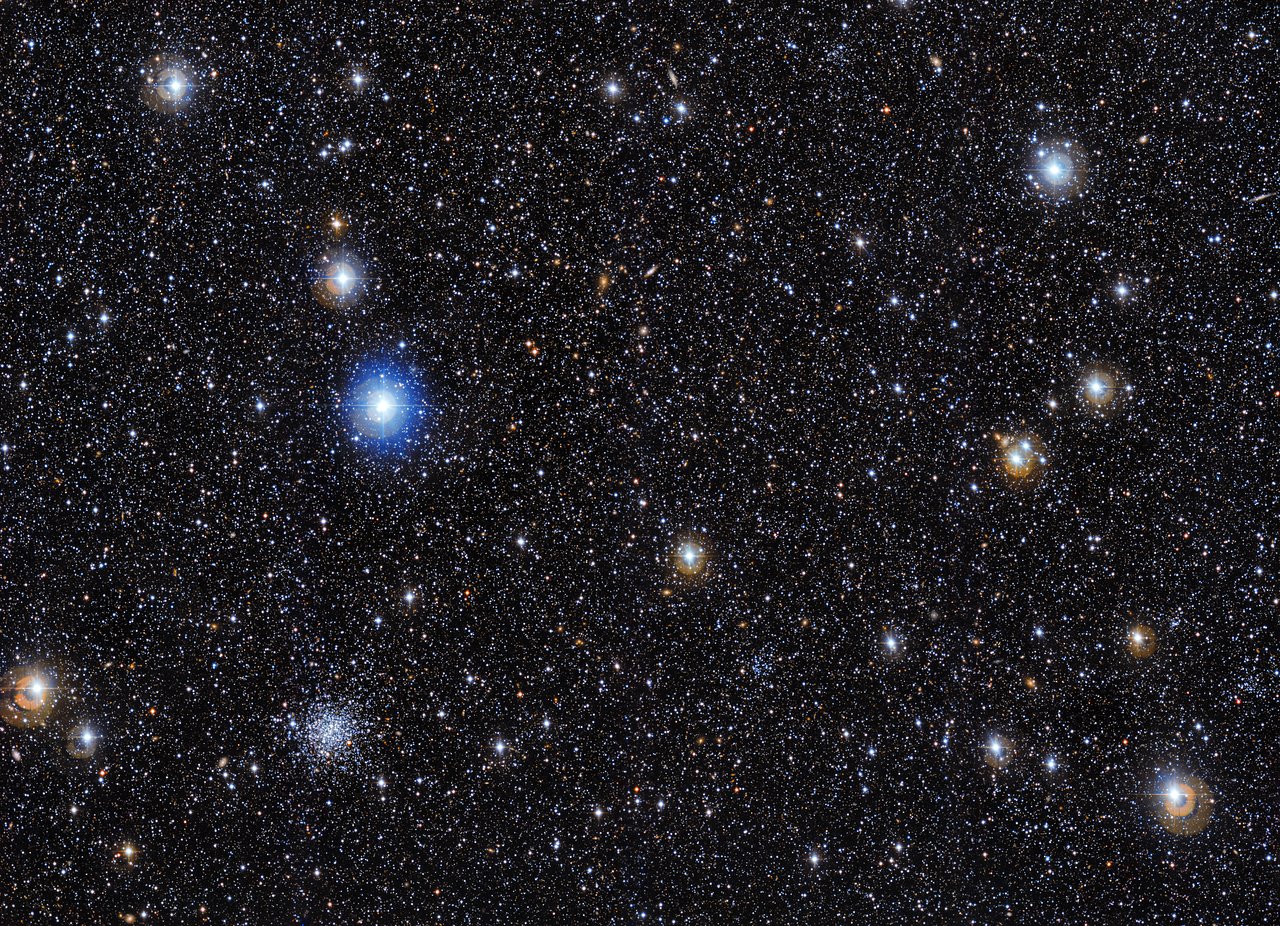

Dieses Bild, das mit dem Wide-Field Imager am MPG/ESO-2,2-Meter-Teleskop aufgenommen wurde, zeigt den Himmelsabschnitt um den Galaxienhaufen PLCKESZ G286.6-31.3. Der Haufen selbst ist zunächst schwer zu erkennen und zeigt sich als leichte Häufung gelblicher Galaxien etwas oberhalb der Bildmitte.

PLCKESZ G286.6-31.3 beherbergt an die 1000 Galaxien und gewaltige Mengen heißen Gases und Dunkler Materie. Somit hat der Haufen ein Gesamtmasse von etwa 530 Billionen (530.000.000.000.000) Sonnenmassen!

Von der Erde aus sehen wir PLCKESZ G286.6-31.3 durch die äußeren Gebiete der Großen Magellansche Wolke (engl. Large Magellanic Cloud, kurz LMC) hindurch – eine der Begleitgalaxien der Milchstraße. Die LMC beherbergt über 700 Sternhaufen und überdies noch Hunderttausende Riesen- und Überriesensterne. Der Großteil kosmischer Objekte in diesem Bild sind Sterne und Sternhaufen der LMC.

Das MPG/ESO-2,2-Meter-Teleskop ist am La-Silla-Observatorium der ESO seit 1984 in Betrieb. Das Teleskop wurde in einer Vielzahl wegbereitender wissenschaftlicher Studien genutzt, darunter in der bahnbrechenden Erforschung der Gammablitze, den energiereichsten Explosionen im ganzen Universum. Der Wide Field Imager (WFI) mit seinen 67-Megapixeln, montiert im Cassegrainfokus des Teleskops, liefert seit 1999 detaillierte Bilder schwacher, entfernter Himmelsobjekte.

Die Bilddaten wurden urspünglich im Zuge des Wettbewerbs "Hidden Treasures" (auf Deutsch: "verborgene Schätze") aus dem ESO-Archiv ausgewählt.

ALMAs Loch im Universum

Die Ereignisse rund um den Urknall waren so drastisch, dass davon ein dauerhafter Abdruck in der Struktur des Kosmos erhalten geblieben ist. Wir können diese Narben noch heute ausmachen, indem wir das älteste Licht im Universum beobachten. Es entstand vor fast 14 Milliarden Jahren und ist heute als schwache Mikrowellenstrahlung zu erkennen. Diese wird als kosmischer Mikrowellenhintergrund (abgekürzt: CMB, für englisch: cosmic microwave background) bezeichnet und füllt inzwischen den gesamten Kosmos mit Photonen aus, die sich unserer Beobachtung erschließen.

Der CMB kann genutzt werden, um den Kosmos mittels eines Effektes zu erkunden, den man als Sunjajew-Seldowitsch-Effekt bezeichnet und der erstmals vor über 30 Jahren beobachtet wurde. Die Photonen des CMB erreichen uns hier auf der Erde, nachdem sie einen langen Weg durch den Weltraum zurückgelegt haben. Auf dieser Reise haben sie möglicherweise Galaxienhaufen passiert, die hochenergetische Elektronen enthalten. Diese Elektronen verpassen einigen der Photonen einen kleinen Energieschub, wodurch sie zu einer kürzeren Wellenlänge verschoben werden. Dadurch wird das Spektrum des CMB zu kleineren Wellenlängen hin verformt, wenn auch nur geringfügig. Diesen Effekt mit unseren Teleskopen zu beobachten ist zwar schwierig, aber bedeutsam – er kann uns dabei helfen, einige der fundamentalen Eigenschaften des Universums zu verstehen, wie zum Beispiel den Ort und die Verteilung von Galaxienhaufen.

Das Bild zeigt die erste Messung des thermalen Sunjajew-Seldowitsch-Effektes mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile. Dabei hat man Daten der 7- und 12-Meter-Antennen von ALMA zusammengefasst, um damit ein möglichst scharfes Bild zu erzeugen. Das Untersuchungsobjekt war dabei einer der massereichsten bekannten Galaxienhaufen, RX J1347.5–1145, der sich hier als dunkles „Loch“ im Bild bemerkbar macht. Die Farben entsprechen hier Helligkeitsstufen – oder anders gesagt, der Anzahl der aufgefangenen Elektronen im untersuchten Wellenlängenbereich. Rote, orange und gelbe Stellen sind besonders hell, blaugrüne und grüne mittelhell und blaue und violette dunkel. Die Energieverteilung der CMB-Photonen weist eine Verschiebung auf und erscheint wie ein Temperaturabfall in der von ALMA beobachteten Wellenlänge. Daher sehen wir auf dem Bild einen dunklen Fleck (blau und violette Farbtöne) an der Stelle, an dem sich der Galaxienhaufen befindet.

Beschriftete Aufnahme des Fornax-Galaxienhaufens

Der Fornax-Galaxienhaufen ist einer der nächsten solcher Ansammlungen jenseits unserer Lokalen Gruppe aus Galaxien. Diese neue VLT-Survey-Telescope-Aufnahme zeigt detailreich die zentralen Teile des Haufens. Die hellsten Galaxien sind beschriftet.

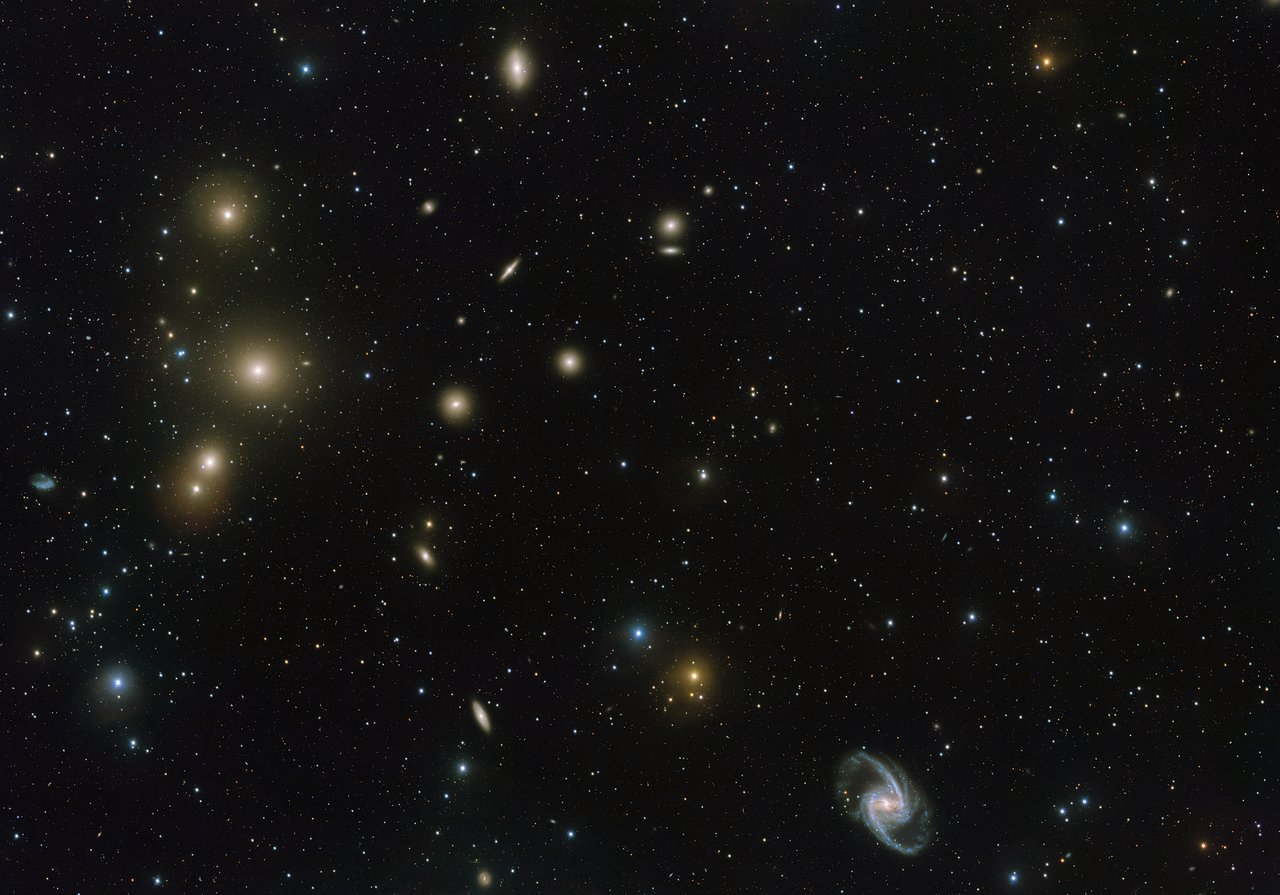

VST-Aufnahme des Fornax-Galaxienhaufens

Der Fornax-Galaxienhaufen ist einer der nächsten solcher Ansammlungen jenseits unserer Lokalen Gruppe aus Galaxien. Diese neue VLT Survey Telescope-Aufnahme zeigt detailreich die zentralen Teile des Haufens. Im unteren rechten Bildbereich ist die elegante Balkenspiralgalaxie NGC 1365 zu sehen und links davon die große elliptische Galaxie NGC 1399.

Komposit aus Röntgenaufnahme und Bild im Sichtbaren Licht eines fernen Galaxienhaufens

In diesem Bild ist eine Röntgenaufnahme eines fernen Galaxienhaufens (das blaue, verpixelte Bild vom ESA-Satelliten XMM) einem Bild im sichtbaren Licht, das mit einem bodengebundenen Teleskop aufgenommen wurde (dem Canada France Hawaii Telescope) überlagert. Die hellsten Röntgenquellen sind größtenteils die hell leuchtenden Zentren von Galaxien mit supermassereichen Schwarzen Löchern. Der Galaxienhaufen in der Bildmitte wird als ausgedehnter Fleck im Röntgenbild sichtbar, verursacht durch heißes Gas.

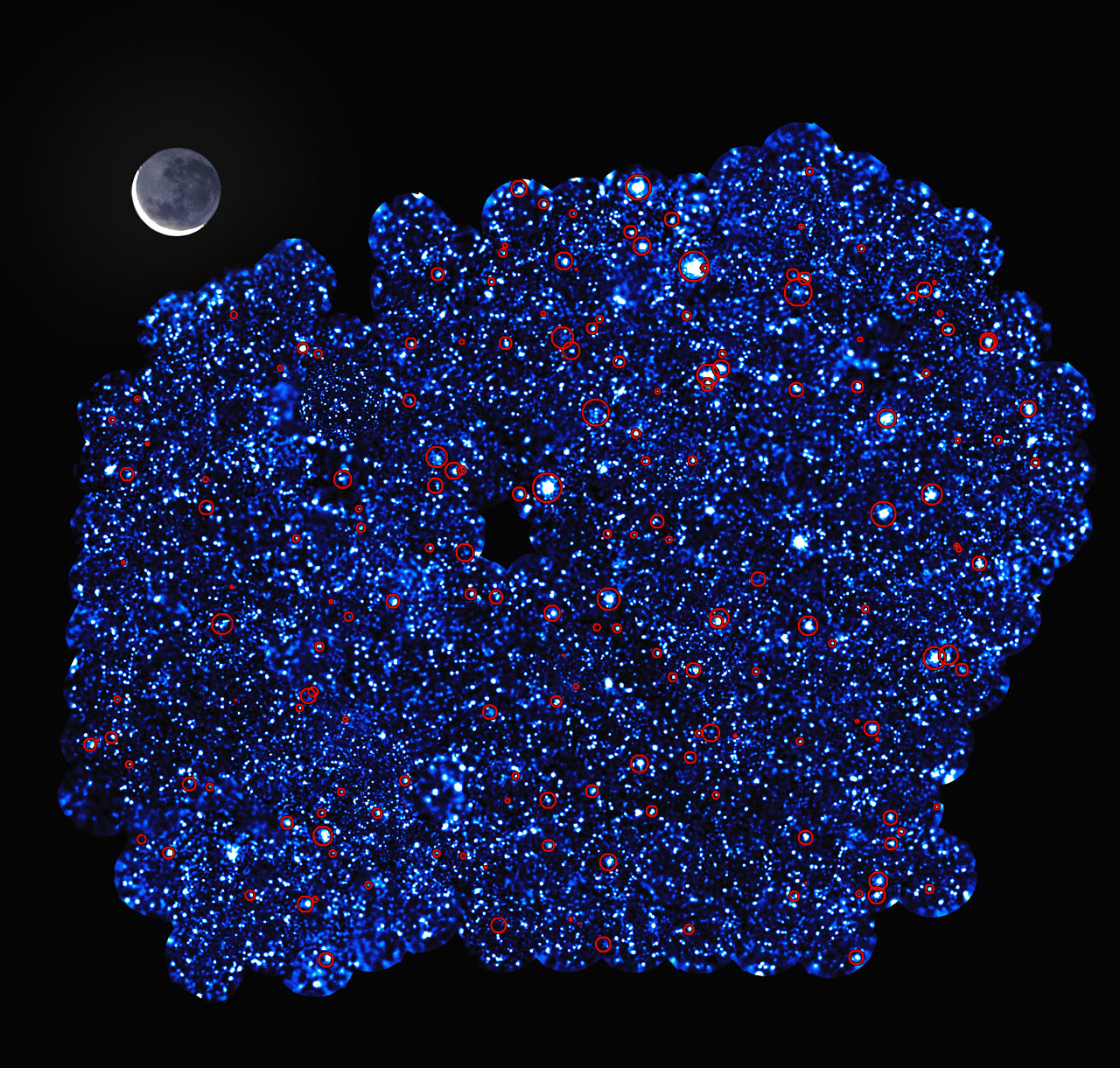

Röntgenaufnahme des XXL-South-Felds

Dieses Bild zeigt das XXL-South-Feld (kurz XXL-S), eines der zwei Felder, die im Rahmen der XXL-Durchmsterung untersucht wurden.

XXL ist die größte Durchmusterung von Galaxienhaufen, die je durchgeführt wurde, und bietet den tiefsten Blick auf den Röntgenhimmel überhaupt. Die Durchmusterung wurde mit dem Röntegnsatelliten XMM-Newton der ESA durchgeführt. Zusätzliche Beobachtungen, dank derer die Entfernungen der Galaxienhaufen ermittelt werden konnten, sind mit ESO-Einrichtungen durchgeführt worden.

Der Bereich, der in diesem Bild gezeigt wird, wurde mit knapp 220 XMM-Newton-Einzelaufnahmen abgedeckt. Am Himmel entspricht dies einer Fläche, die etwa 100 Mal so groß ist wie der Vollmond, der einen Durchmesser von einem halben Grad hat. Durch Mehrfachbelichtungen wird die enorme Tiefe der Daten erreicht.

Die roten Kreise zeigen Galaxienhaufem die im Rahmen der Durchmusterung entdeckt wurden. Zusammen mit den Ergebnissen des zweiten Felds – XXL-North (kurz XXL-N) – konnten so etwa 450 dieser Haufen ausfindig gemacht werden, die wir so sehen wie sie waren als das Universum nur halb so alt war wie heute.

Das Bild zeigt zudem etwa 12.000 Galaxien mit hellen Zentralbereichen, die supermassereiche Schwarze Löcher enthalten und ebenfalls in dem Feld nacgewiesen werden konnten.

Composite of x-ray and visible light views of a distant cluster of galaxies

This image superimposes an X-ray image of a distant cluster (the blue image, from ESA's XMM-Newton satellite) on top of a ground-based view of the sky (from the Canada France Hawaii Telescope). Some of the brightest X-ray objects are galaxies with brilliant centres powered by supermassive black holes. The cluster at the centre of the picture shows up as an extended patch of X-ray emission, coming from hot gas.

Ansicht eines fernen Galaxienhaufens im sichtbaren Licht, der im Rahmen der XXL-Durchmusterung entdeckt wurde

Dieser weit entfernte Galaxienhaufen wurde im Rahmen der XXL-Durchmusterung anhand charakteristischer Röntgenstrahlung von heißem Gas mit dem XMM-Satelliten entdeckt. Die Entfernungen zu den einzelnen Galaxien wurden unter anderem mit Teleskopen der ESO bestimmt, so dass sich eine dreidimensionale Ansicht der Verteilung der Galaxienhaufen ergibt.

Dieses Bild wurde mit dem Canada France Hawaii Telescope aufgenommen.

Das vergangene, gegenwärtige und zukünftige Erscheinen der Refsdal-Supernova

Dieses Bild des NASA/ESA Hubble Space Telescope zeigt die Positionen des vergangenen, gegenwärtigen und für die Zukunft vorhergesagten Erscheinens der Refsdal-Supernova hinter dem Galaxienhaufen MACS J1149+2223. Der oberste Kreis markiert die Position, an der die Supernova 1995 zu beobachten gewesen wäre (was tatsächlich aber nicht passiert ist). Der unterste Kreis zeigt die Galaxie, die als Gravitationslinse für die Refsdal-Supernova wirkt, wodurch die vier Bilder geformt werden können – eine Entdeckung von Ende 2014. Im mittleren Kreis soll die Supernova nach den Vorhersagen gegen Ende 2015 oder zu Beginn 2016 wieder erscheinen.

Hubble-Aufnahme des Galaxienhaufens Abell 3827

Diese Aufnahme vom NASA/ESA Hubble Space Telescope zeigt den reichhaltigen Galaxienhaufen Abell 3827. Die seltsamen bläulichen Strukturen, die die zentralen Galaxien des haufens umgeben, sind Gravitationslinsenabbilder einer weiter entfernten Hintergrundgalaxie. Beobachtungen der vier innersten miteinander verschmelzenden Galaxien deuten darauf hin, dass die Dunkle Materie um eine dieser Galaxien sich nicht gemeinsam mit der Galaxie bewegt, was darauf hinweist, dass Wechselwirkungen bislang unbekannter Art der Dunklen Materie mit sich selbst stattfinden könnten.