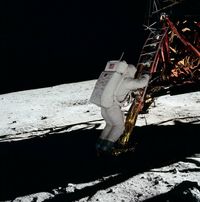

Auf die Dauer, hilft nur Power Saturn V/Apollo 11

Start von Apollo 11...

Die Saturn V der Apollo 11 Mission kurz nach dem Start, der Abgasstrahl ist gewaltig der durch die Verbrennung von flüssigen Sauerstoff und flüssigen Wasserstoff verursacht wurde und einen enormen Schub erzeugte... Foto Quelle: NASA

Die sowjetische Soyus Rakete wurde aus einer Interkontinentalrakete entwickelt, sie ist eines der zuverlässigsten Trägersysteme der Welt. credit: ru Die erste Stufe der Sojus besteht aus vier Boostern mit jeweils vier Brennkammern und pro Brennkammer einer Düse (RD-107). Diese sind jeweils 19,6 m lang, besitzen einen Maximaldurchmesser von 2,68 m und wiegen leer etwa 3,5 t und beim Start 44,5 t. Die zweite Stufe ist den Boostern in Aufbau sehr ähnlich, besitzt aber einen verlängerten Tank und ein modifiziertes, für den Betrieb im Weltraum optimiertes Triebwerk (RD-108). Dadurch konnte man eine Neuentwicklung der Brennkammer für höheren Druck und höhere Temperaturen vermeiden. Der Zentralblock ist 27,8 m lang und besitzt einen Durchmesser von maximal 2,95 m, eine Leermasse von 6,9 t und eine Masse beim Start von 104,5 t. Da man anfangs noch keine Erfahrungen mit im Flug zündenden Stufen hatte, wurden beide Stufen einfach gleichzeitig gestartet, wobei alle fünf Haupt- und zwölf Steuertriebwerke (jeweils zwei an den vier Boostern RD-107 und vier am RD-108) zünden. Die Triebwerke der ersten beiden Stufen verbrennen Kerosin und flüssigen Sauerstoff (LOX). Nach zwei Minuten ist der Treibstoff der Booster verbraucht und diese werden abgeworfen, der Treibstoffvorrat der Hauptstufe versorgt diese noch etwa weitere 2,5 Minuten. Die Triebwerke wurden laufend in ihrer Leistung gesteigert, und tragen bei der aktuellen Sojus-FG die Bezeichnungen RD-107A und RD-108A. Die zweite Stufe (der Zentralbooster) wird auch als Block A bezeichnet, die vier Booster der ersten Stufe als Block B, W, G und D (nach den Anfangsbuchstaben des kyrillischen Alphabets: А, Б, В, Г, Д).

SPACEX war wohl nichts?

.png/picture-200?_=187f21eb358)