Galaxien

Eine kurze Reise durch die Milchstraße!

Image Archive: Galaxies

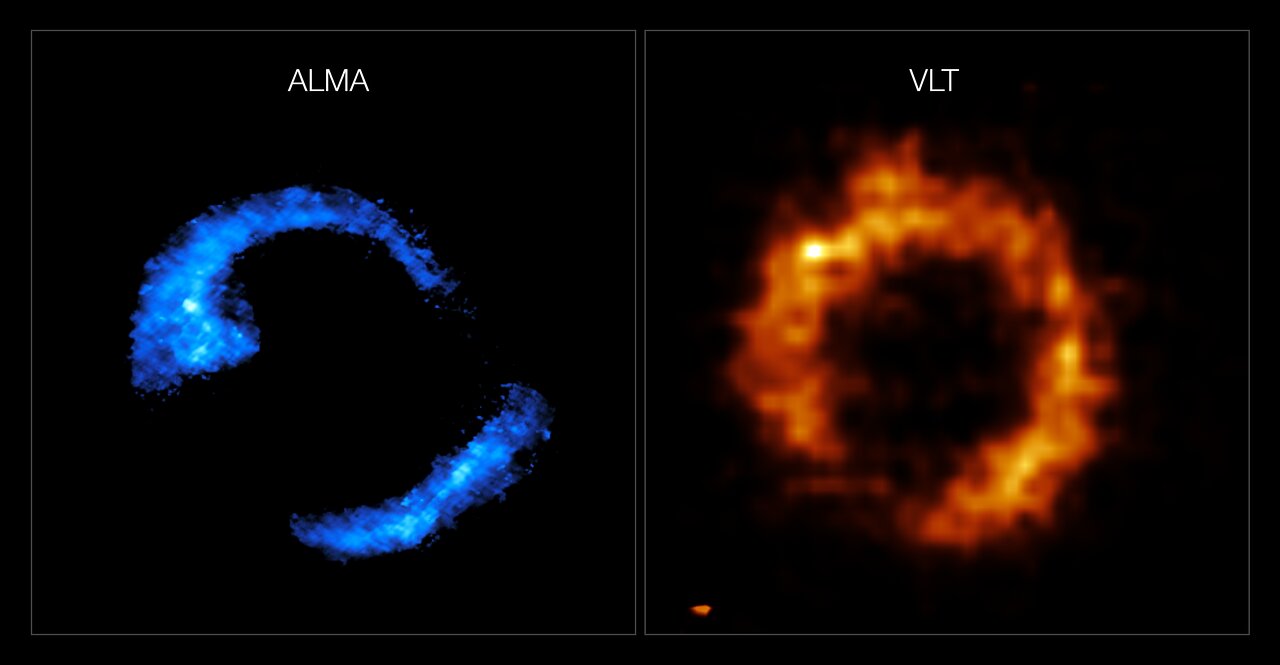

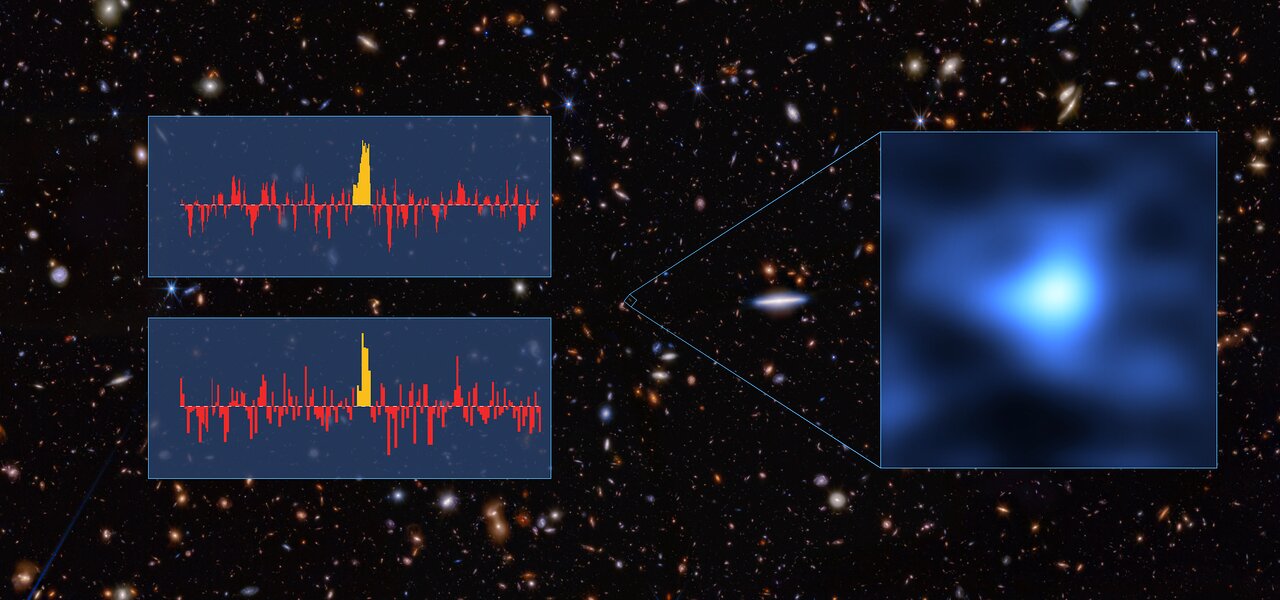

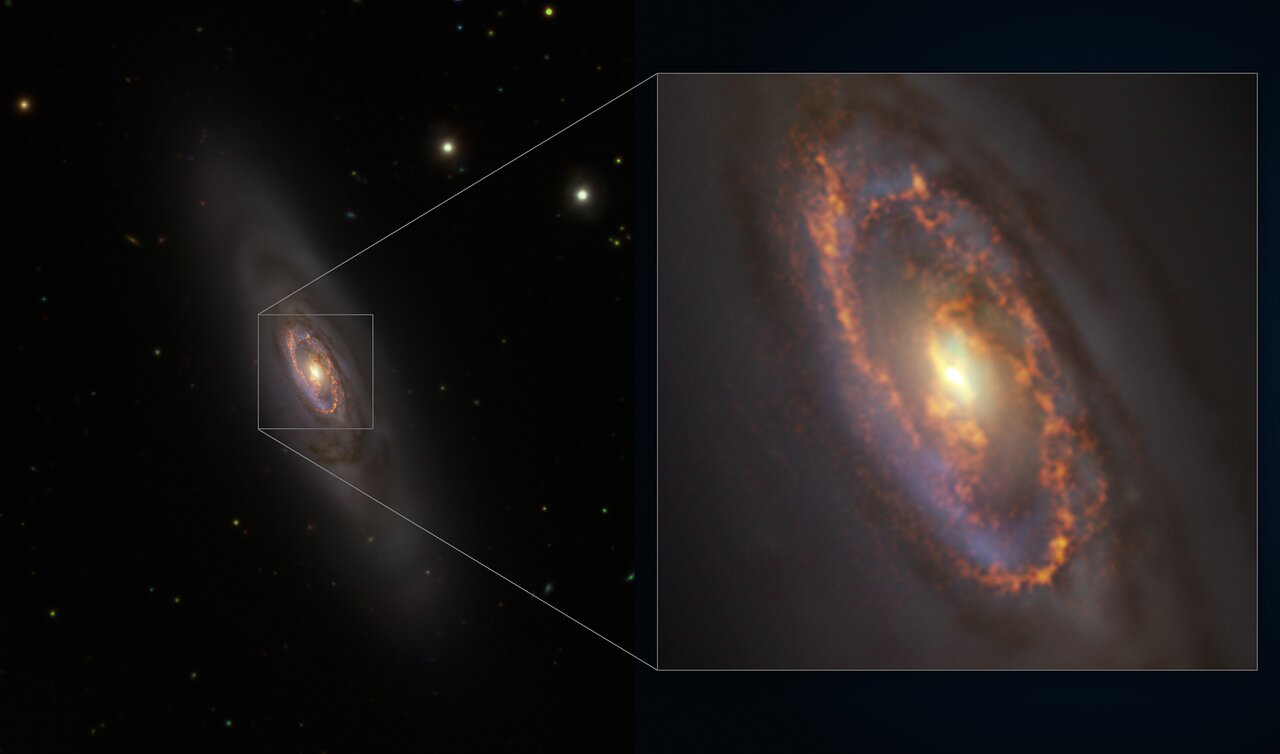

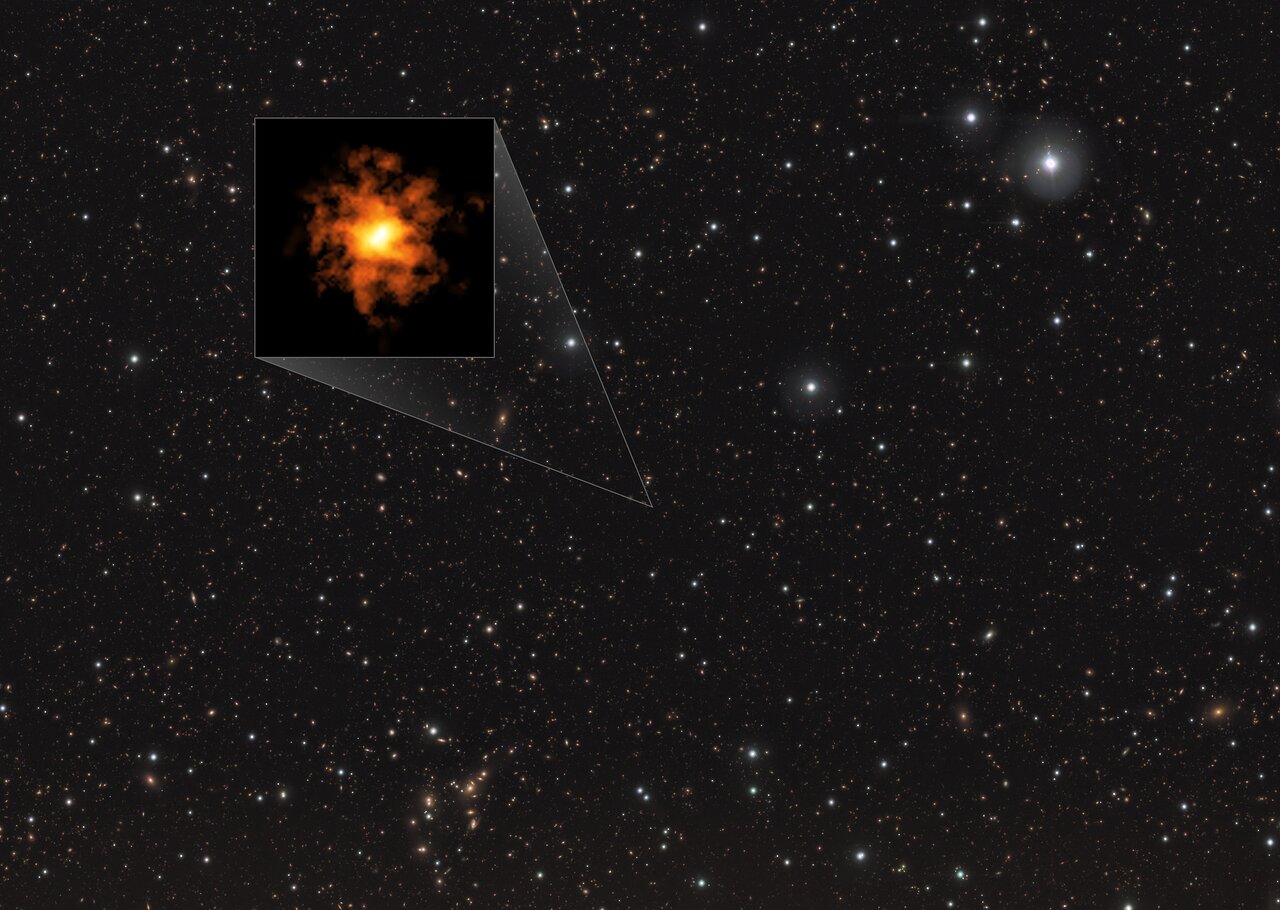

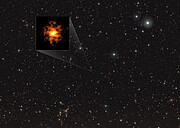

Die Galaxie PJ0116-24 mit dem VLT und mit ALMA

Dieses Bild der Woche zeigt die weit entferne Galaxie PJ0116-24, eine sogenannte Hyper Luminous Infrared Galaxy (HyLIRG). HyLIRGs sind unglaublich helle Galaxien, die durch eine extrem starke Sternentstehungsphase aufleuchten. Doch was ist der Auslöser dafür?

Frühere Studien legten nahe, dass solche extremen Galaxien durch die Verschmelzung mit anderen entstehen. Man nimmt an, dass solche Kollisionen von Galaxien dichte Gasregionen schaffen, in denen eine äußerst intensive Sternentstehung ausgelöst wird. Doch auch isolierte Galaxien könnten allein durch innere Prozesse zu HyLIRGs werden, wenn das zur Sternentstehung benötigte Gas schnell ins Zentrum der Galaxie gelenkt wird.

In einer neuen Arbeit unter der Leitung von Daizhong Liu (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik) wurden Beobachtungen des Very Large Telescope (VLT) der ESO und des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) kombiniert, um den Gasfluss in PJ0116-24 zu untersuchen. ALMA erfasst kaltes Gas, hier in blau, während das VLT mit seinem neuen Enhanced Resolution Imager and Spectrograph (ERIS) warmes Gas erkennt, hier in rot. Dank dieser detaillierten Beobachtungen entdeckte das Team, dass das Gas in dieser extremen Galaxie in geordneter Weise rotiert und nicht so chaotisch, wie man nach einer galaktischen Kollision erwarten würde – ein überraschendes Ergebnis! Dies zeigt in überzeugender Weise, dass es nicht immer einer Kollision bedarf, damit eine Galaxie zu einer HyLIRG wird.

PJ0116-24 ist so weit entfernt, dass ihr Licht etwa 10 Milliarden Jahre brauchte, um uns zu erreichen. Glücklicherweise wirkt eine Galaxie im Vordergrund (hier nicht abgebildet) wie eine Gravitationslinse, die das Licht von PJ0116-24 hinter sich zu dem hier sichtbaren Einsteinring verbiegt und vergrößert. Diese genaue kosmische Ausrichtung bietet die Gelegenheit, sehr weit entfernte Objekte "heranzuzoomen" und sie in einem Detailgrad zu untersuchen, der sonst nur sehr schwer zu erreichen wäre.

Links

Ein Tanz zweier Paare

Während die beiden größten Begleitgalaxien der Milchstraße – die Magellanschen Wolken – über der chilenischen Wüste leuchten, richten zwei Hilfsteleskope, die Licht in das Very Large Telescope Interferometer (VLTI) der ESO einspeisen, ihren Blick zum Himmel und entschlüsseln die Geheimnisse des Kosmos. In unserem heutigen Bild der Woche wollte der französische Fotograf Julien Looten das Zusammenspiel von kosmischen und technologischen Paaren einfangen.

Die Magellanschen Wolken sind zwei Zwerggalaxien, die unsere Milchstraße durch den Kosmos begleiten. Indigene Kulturen der Südhalbkugel der Erde gaben ihnen oft Namen wie „die Teiche“ oder „die Flüsse“. Gleichzeitig sind die Hilfsteleskope gewissermaßen Begleiter der größeren VLT-Hauptteleskope, die die Weiten des Universums erforschen. Im Hintergrund sehen wir das extrem schwache, aber farbenfrohe Airglow der Erdatmosphäre.

Insgesamt zeigt dieses Bild die „Unermesslichkeit des Kosmos”, wie Looten erklärt, im Kontrast zur menschlichen Silhouette auf der rechten Seite des Bildes. Es erinnert uns daran, wie klein wir Menschen im Vergleich zu den Dimensionen kosmischer Objekte sind. Wir haben zwar die Möglichkeit, die Größe des Universums zu erforschen, doch unser Dasein auf der Erde ist vergänglich – manchmal können oder sollten wir nur zuschauen und bewundern.

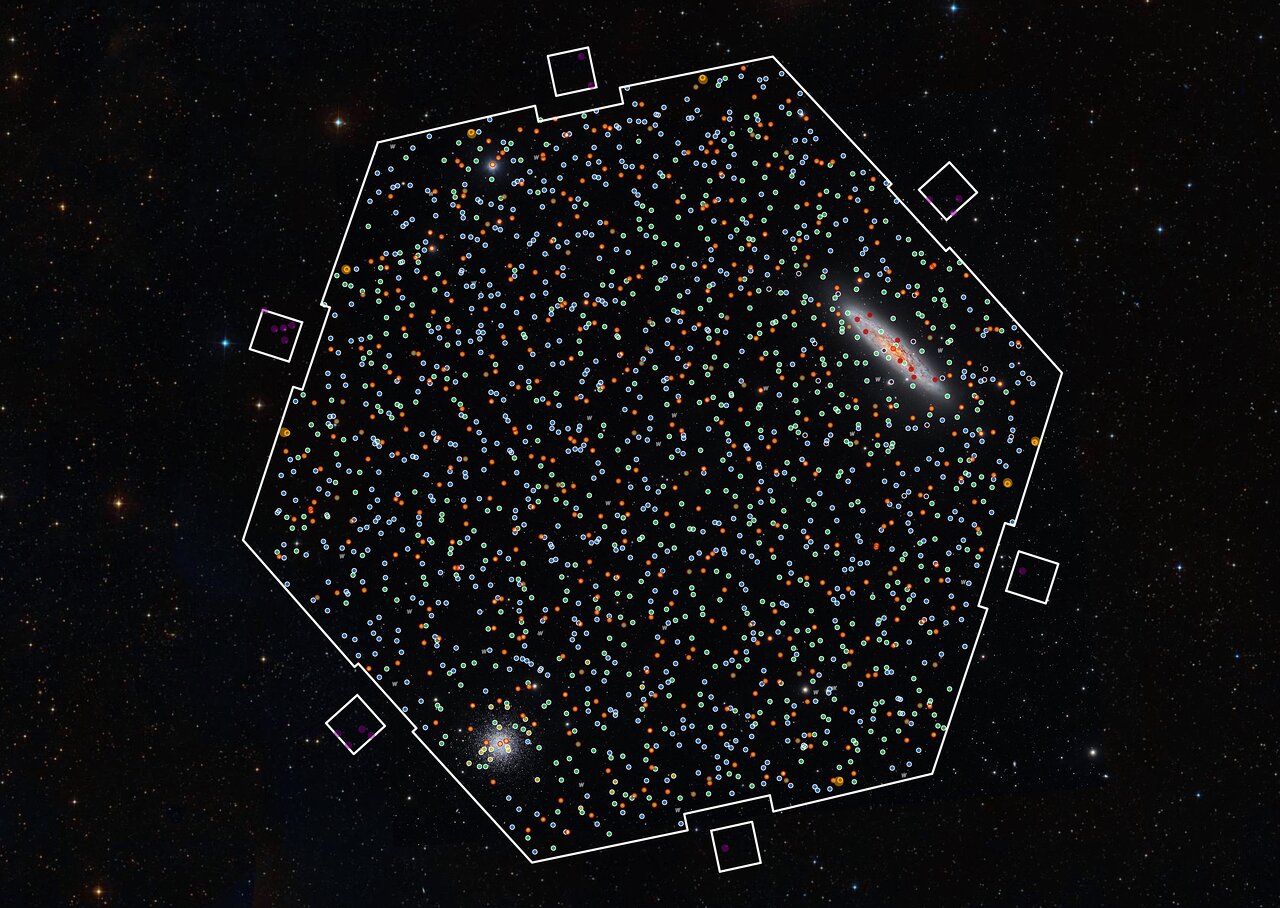

Bildfeld von 4MOST beim „ersten Licht“

Am 18. Oktober nutzte das Instrument 4MOST erstmals seine 2400 Fasern, um das Licht verschiedener kosmischer Objekte zu analysieren. Der Spektrograf, der am VISTA-Teleskop der ESO installiert ist, beobachtete einen großen Ausschnitt des Himmels, der zwei markante Objekte enthielt: die Sculptor-Galaxie und den Kugelsternhaufen NGC 288. Dieses Bild zeigt das sechseckige Sichtfeld von 4MOST und die vielen Objekte (markiert mit verschiedenfarbigen Punkten für verschiedene Objekttypen), die es bei seinen ersten Testbeobachtungen analysiert hat. 4MOST hat für jedes dieser einzelnen Objekte ein Spektrum aufgenommen, sodass wir ihre Eigenschaften wie chemische Zusammensetzung oder Temperatur untersuchen können.

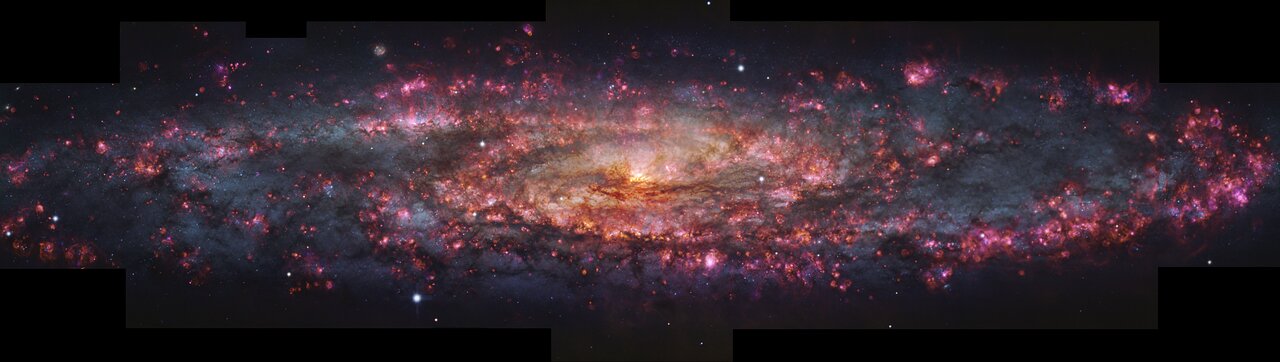

MUSE-Ansicht der Sculptor-Galaxie

Dieses Bild zeigt eine detaillierte, aus Tausend Farben bestehende Aufnahme der Sculptor-Galaxie, die mit dem MUSE-Instrument am Very Large Telescope (VLT) der ESO aufgenommen wurde. Über den gesamten galaktischen Schnappschuss verteilt sind rosa Lichtflecken, die von ionisiertem Wasserstoff in Sternentstehungsgebieten stammen. Diese Bereiche wurden über eine Karte der bereits entstandenen Sterne in Sculptor gelegt, um die hier zu sehende Mischung aus Rosa- und Blautönen zu erzeugen.

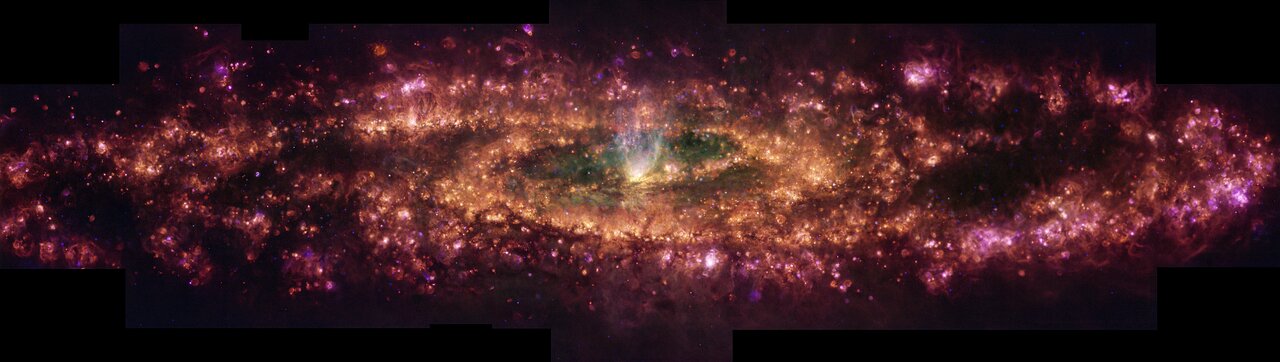

MUSE-Ansicht von ionisiertem Gas in der Sculptor-Galaxie

Dieses Bild zeigt die Sculptor-Galaxie in einem neuen Licht. Dieses Falschfarbenkomposit zeigt bestimmte Wellenlängen des Lichts, das von Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff abgegeben wird. Diese Elemente kommen in gasförmiger Form überall in der Galaxie vor, aber die Mechanismen, die das Gas zum Leuchten bringen, können innerhalb der Galaxie variieren. Rosa Licht steht für Gas, das durch die Strahlung neu entstandener Sterne angeregt wird, während der weiße Lichtkegel in der Mitte durch einen Gasausfluss aus dem Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie verursacht wird.

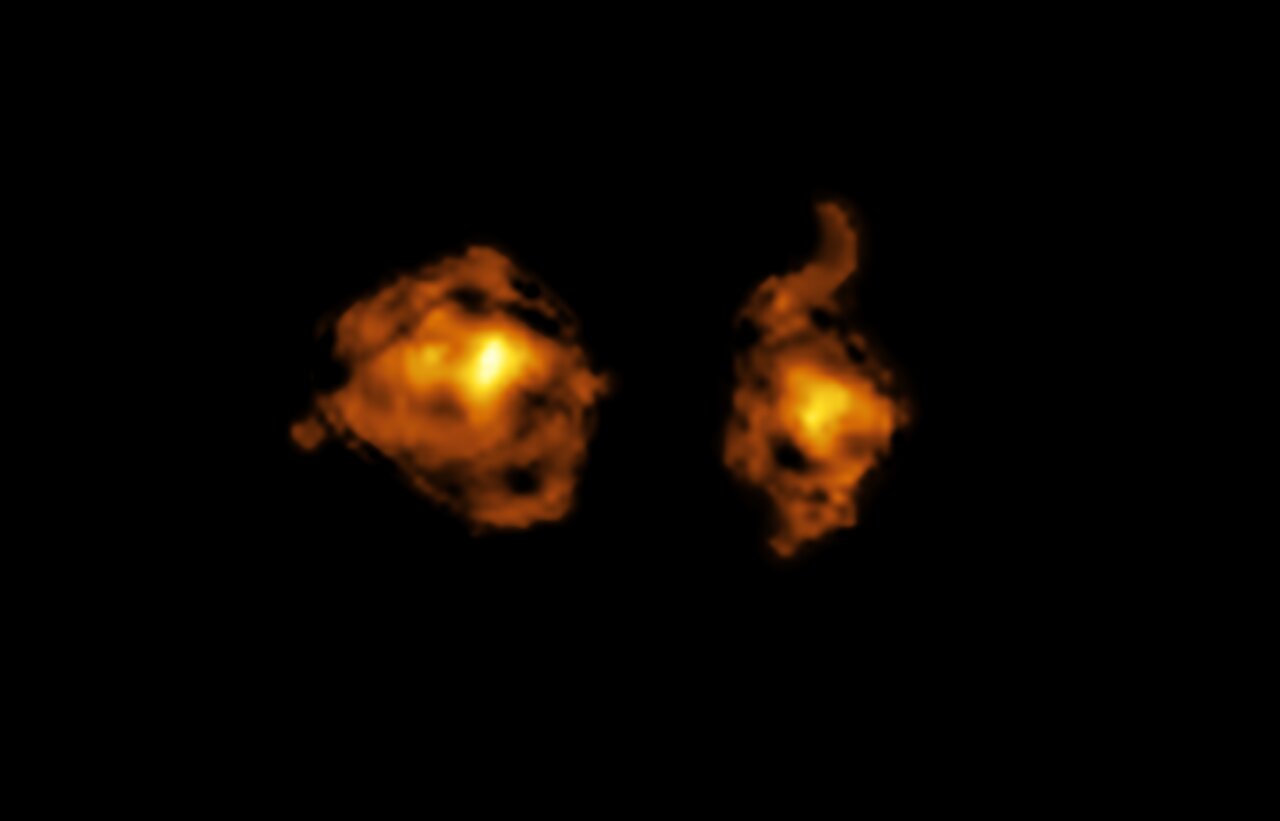

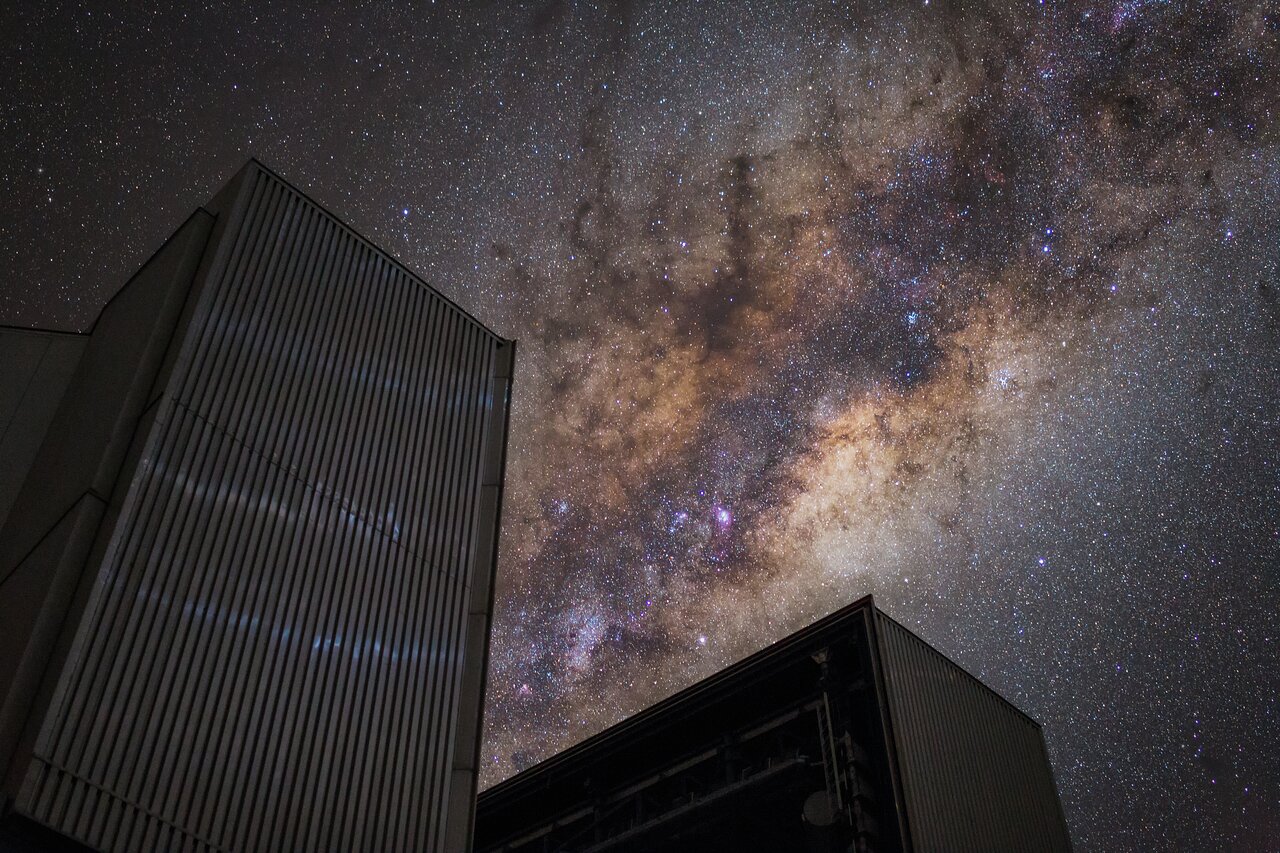

ALMA-Bild des „kosmischen Duells“

Dieses Bild, aufgenommen mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), zeigt den Anteil an molekularem Gas in zwei Galaxien, die an einer kosmischen Kollision beteiligt sind. Die rechte Galaxie beherbergt einen Quasar – ein supermassereiches Schwarzes Loch, das Material aus seiner Umgebung ansammelt und intensive Strahlung direkt in die andere Galaxie abgibt.

Astronomen verwendeten das X-Shooter-Instrument am Very Large Telescope (VLT) der ESO, um das Licht des Quasars zu erfassen, während es einen unsichtbaren Gashalo durchdringt, der die Galaxie auf der linken Seite umgibt. Auf diese Weise konnten sie die Auswirkungen dieser Strahlung auf das Zielobjekt beobachten, das die Gaswolken zerstört und die Bildung neuer Sterne verhindert.

Weitwinkelaufnahme des Himmelsbereichs um ein „kosmisches Duell“

Diese Weitwinkelaufnahme zeigt den Bereich des Himmels um ein Paar wechselwirkender Galaxien, die den Beinamen „kosmisches Duell“ tragen, weil eine von ihnen die andere mit intensiver Strahlung durchdringt. Die Galaxien erscheinen als winziger weißer Punkt in der Mitte dieses Bildes. Das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hat sie detailreich aufgelöst, und das Very Large Telescope (VLT) der ESO hat die Schäden untersucht, die eine Galaxie der anderen zufügt.

Künstlerische Darstellung eines „kosmischen Duells“

Diese künstlerische Darstellung zeigt ein „kosmisches Duell“ – eine Galaxienverschmelzung, bei der die Galaxie auf der rechten Seite in ihrem Zentrum einen Quasar beherbergt. Dieser Quasar wird von einem supermassereichen Schwarzen Loch angetrieben, das Materie aus seiner Umgebung verschlingt und einen mächtigen Strahlungskegel aussendet, der die andere Galaxie wie eine Lanze durchdringt.

Wenn diese Strahlung mit der Galaxie auf der linken Seite zusammentrifft, zerstört sie die Gas- und Staubwolken in ihrem Inneren und lässt nur die kleinsten und dichtesten Regionen zurück. Diese Regionen sind nach diesem Prozess wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, Sterne zu bilden.

Supermassereiches Schwarzes Loch spielt mit seinem Essen

Dieses Bild der Woche zeigt eine atemberaubende Spiralgalaxie mit dem Namen NGC 4945. Dieser kleine Winkel des Weltalls in der Nähe des Sternbilds Centaurus in mehr als 12 Millionen Lichtjahren entfernung mag auf den ersten Blick friedlich aussehen – aber NGC 4945 ist in einen heftigen Kampf verwickelt.

Im Zentrum fast jeder Galaxie befindet sich ein supermassereiches Schwarzes Loch. Einige, wie das im Zentrum unserer eigenen Milchstraße, sind nicht besonders hungrig. Aber das supermassereiche Schwarze Loch von NGC 4945 ist gefräßig und verschlingt riesige Mengen an Materie – und das MUSE-Instrument am Very Large Telescope (VLT) der ESO hat es dabei erwischt, wie es mit seinem Essen spielt. Dieser unordentliche Vielfraß bläst, entgegen dem typischen Ruf eines alles verschlingenden Schwarzen Lochs, mächtige Materie-Winde heraus. Dieser kegelförmige Wind ist im Ausschnitt rot dargestellt und überlagert ein Übersichtsbild, das mit dem MPG/ESO 2,2-Meter-Teleskop auf La Silla aufgenommen wurde. Tatsächlich bewegt sich dieser Wind so schnell, dass er am Ende vollständig aus der Galaxie entweicht und in der Leere des intergalaktischen Raums verlorengeht.

Dies ist Teil einer neuen Studie, in der gemessen wurde, wie sich Winde in mehreren nahegelegenen Galaxien bewegen. Die MUSE-Beobachtungen zeigen, dass diese unglaublich schnellen Winde ein seltsames Verhalten aufweisen: Sie werden tatsächlich weit weg vom zentralen Schwarzen Loch schneller und beschleunigen noch weiter auf ihrer Reise zu den galaktischen Außenbezirken.

Dieser Prozess schleudert potentielles Material für die Sternentstehung aus einer Galaxie heraus, was darauf hindeutet, dass Schwarze Löcher das Schicksal ihrer Wirtsgalaxien steuern, indem sie die Sternentstehungsrate dämpfen. Es zeigt auch, dass die mächtigeren Schwarzen Löcher ihr eigenes Wachstum behindern, indem sie das Gas und den Staub entfernen, von denen sie sich nähren, und bringen so das gesamte System näher an eine Art galaktisches Gleichgewicht heran. Mit diesen neuen Ergebnissen sind wir nun dem Verständnis einen Schritt näher gekommen, wie der Beschleunigungsmechanismus dieser Winde funktioniert, die die Entwicklung von Galaxien und damit die Geschichte des ganzen Universums beeinflussen.

Links

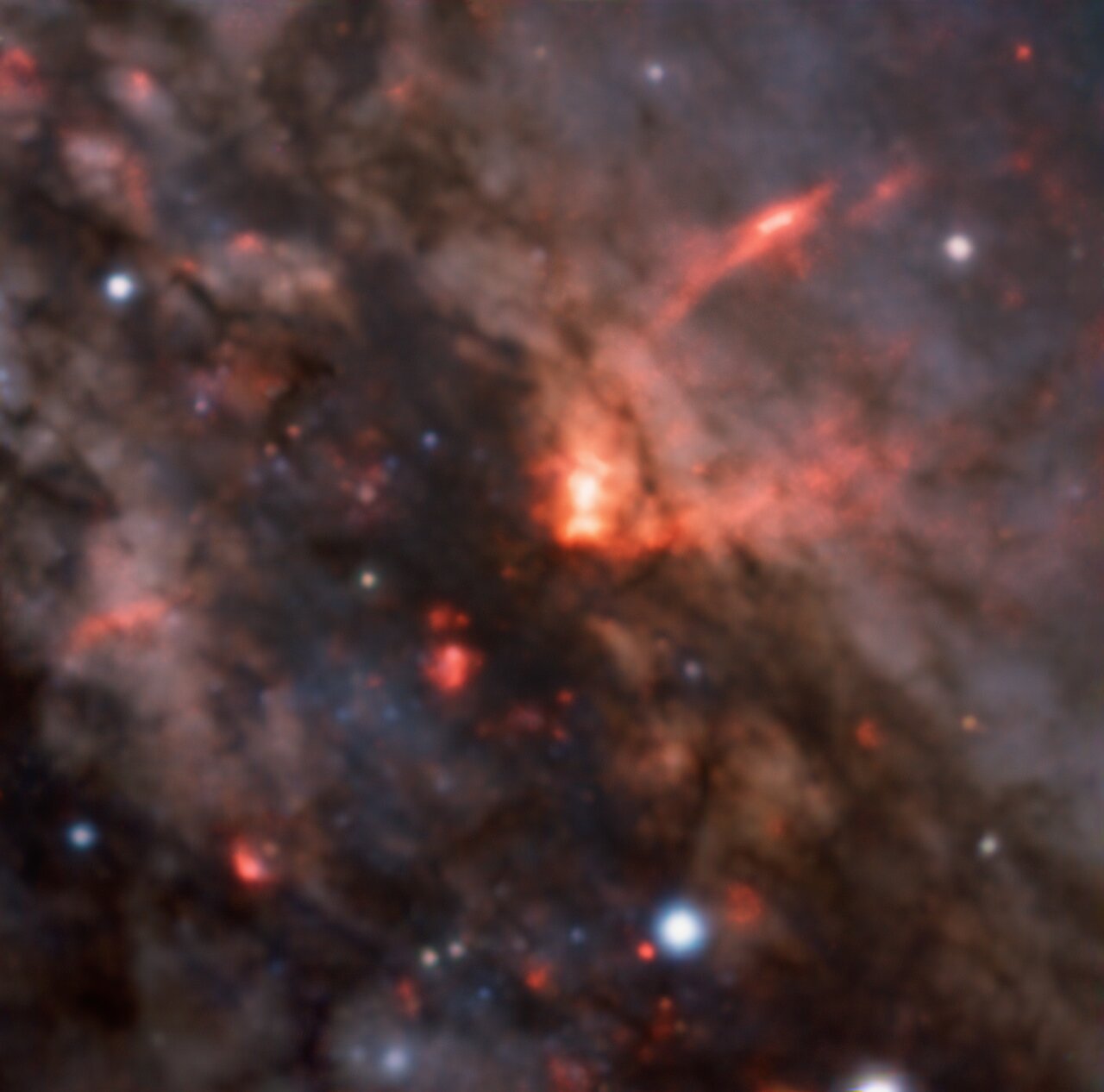

Materiejets aus dem Kern von NGC 4945

Dieses Bild zeigt uns eine Nahaufnahme des aktiven Kerns der Galaxie NGC 4945 – Wolken aus Staub und Gas, die ihr supermassereiches Schwarzes Loch verdecken. Wir können auch klar die galaktischen Winde erkennen, die aus dem Schwarzen Loch ausströmen und hier als helle, kegelförmige Materiejets in der Bildmitte zu sehen sind. Diese Beobachtungen, die mit dem MUSE-Instrument am Very Large Telescope der ESO gemacht wurden, helfen Astronom*innen zu verstehen, wie sich diese Winde bewegen und ihre Wirtsgalaxien beeinflussen.

Links

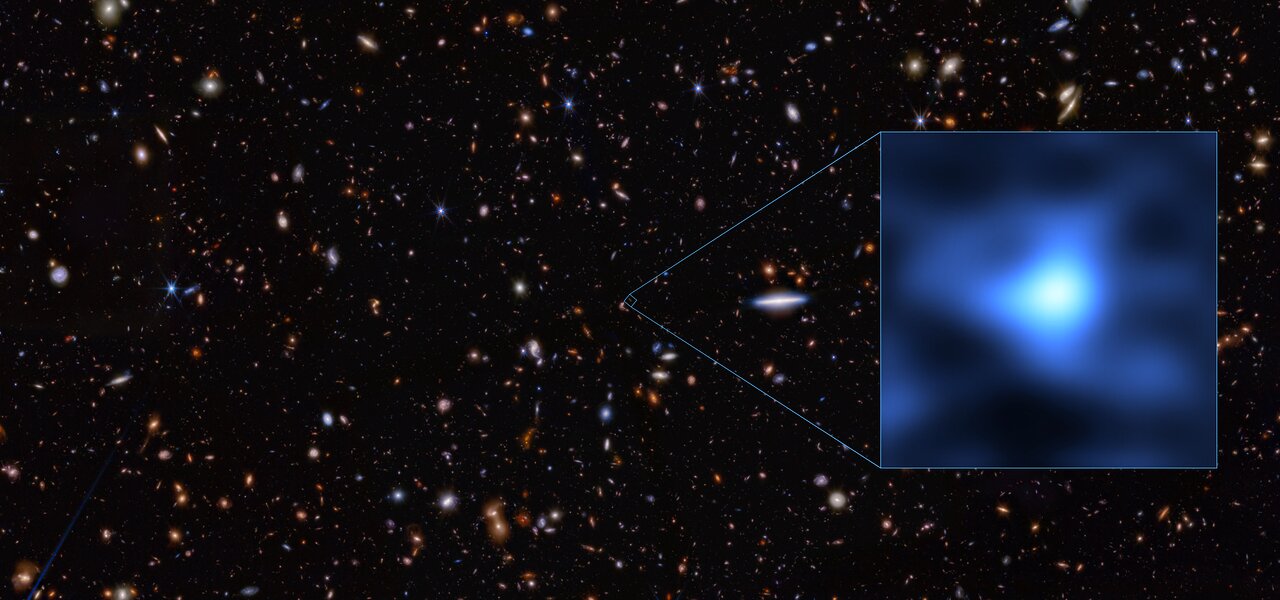

Weitwinkelansicht des Himmelsbereichs um JADES-GS-z14-0

Diese Weitwinkelansicht aus dem Digitized Sky Survey 2 zeigt den Bereich des Himmels um JADES-GS-z14-0, die am weitesten entfernte bekannte Galaxie. Die Galaxie befindet sich in der Mitte des Bildes, ist aber zu schwach, um hier sichtbar zu sein. Beobachtungen mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) haben die Anwesenheit von Sauerstoff in dieser Galaxie nachgewiesen – der bisher am weitesten entfernte Nachweis von Sauerstoff.

Am weitesten entfernte Entdeckung von Sauerstoff im frühen Universum

Dieses Bild zeigt die genaue Position der Galaxie JADES-GS-z14-0 am Nachthimmel, ein extrem kleiner Punkt im Sternbild Chemischer Ofen (Fornax). Zum heutigen Zeitpunkt ist dies die am weitesten entfernte bestätigte Galaxie, die wir kennen. Ihr Licht hat 13,4 Milliarden Jahre gebraucht, um uns zu erreichen, und zeigt die Bedingungen im Universum, als es erst 300 Millionen Jahre alt war. Der Bildausschnitt zeigt eine Nahaufnahme dieser Urgalaxie, wie sie mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) aufgenommen wurde. Der Ausschnitt ist einem Bild überlagert, das mit dem James Webb Space Telescope von NASA/ESA/CSA aufgenommen wurde.

Als zwei Forschungsteams diese Galaxie mit ALMA untersuchten, das von der ESO und ihren internationalen Partnern betrieben wird, entdeckten sie etwas Unerwartetes: Das Spektrum der Galaxie deutete auf die Anwesenheit von Sauerstoff hin. Dies ist der am weitesten entfernte Nachweis von Sauerstoff, den es je gab, und er widerspricht dem, was wir über die Galaxienbildung im frühen Universum wussten. Das Vorhandensein schwerer Elemente wie Sauerstoff deutet darauf hin, dass sich diese frühen Galaxien schneller entwickelten, als wir dachten. Es ist, als würde man einen Jugendlichen finden, wo man nur Babys erwarten würde.

Sauerstoffspektrum in der am weitesten entfernten, bekannten Galaxie

Der Ausschnitt in diesem Bild zeigt JADES-GS-z14-0 – die derzeit am weitesten entfernte bekannte Galaxie – wie sie mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) gesehen wurde. Die beiden hier gezeigten Spektren sind das Ergebnis einer unabhängigen Analyse von ALMA-Daten durch zwei Astronomenteams. Beide fanden eine Emissionslinie von Sauerstoff, was dies zum am weitesten entfernten Nachweis von Sauerstoff macht, als das Universum erst 300 Millionen Jahre alt war.

Künstlerische Darstellung von JADES-GS-z14-0

Dies ist eine künstlerische Darstellung von JADES-GS-z14-0, der derzeit am weitesten entfernten bestätigten Galaxie. Galaxien im frühen Universum neigen dazu, klumpig und unregelmäßig zu sein. Supernova-Explosionen in dieser Galaxie hätten schwere Elemente, die in Sternen geschmiedet wurden, wie Sauerstoff, verbreitet, der nun mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) nachgewiesen wurde.

Vier Laser, vier Ebenen des Universums

Die vier Laser des Very Large Telescope (VLT) der ESO durchdringen in diesem Bild der Woche das Herz der Milchstraße. Die sternklare Nacht wird durch den Streifen des Zodiakallichts unterbrochen, der durch Staubkörner im Sonnensystem verursacht wird und so schwach ist, dass er nur bei dunkelstem Himmel, wie in der chilenischen Atacama-Wüste, sichtbar ist. Der unberührte Nachthimmel in dieser Region ist seit jeher mit der Kultur und den Traditionen der Ureinwohner verflochten.

Das Andenkreuz (Quechua: Chakana) ist ein wiederkehrendes Symbol in den Kulturen der Anden. Es hat die Form eines quadratischen Stufenkreuzes und stellt vier Treppen oder Brücken zu den oberen Ebenen ihrer Vorstellung vom Universum dar.

Für die Mapuche im südlichen Zentralchile ist der Himmel Wenu mapu, ein Land des Guten und der Ordnung, das von Göttern, Ahnen und gütigen Geistern bewohnt wird. Wenu mapu ist in vier Ebenen gegliedert, in denen sich heilige Wesen wie die vier Götter der Sterne (Meli wanlén) und die vier Götter des Mondes (Meli Kiyén) den bösen Kräften unter ihnen entgegenstellen. Diese gegensätzlichen Kräfte treffen dann auf der Erde aufeinander, einer natürlichen Welt, die in vier Himmelsrichtungen unterteilt ist, die jeweils mit verschiedenen Ebenen des Guten und des Bösen verbunden sind.

Die Namen und Details dieser Vision des Universums mögen sich in den verschiedenen Traditionen der Anden unterscheiden, aber eines bleibt konstant: der Glaube, dass vier mehr ist als nur eine Zahl. Vier steht für ein Maß an Perfektion, da nur zwei entgegengesetzte Dinge ein Gleichgewicht schaffen können. Die vier Laser des VLT der ESO schärfen unseren Blick auf das Universum, aber in gewissem Sinne führen sie auch dieses uralte Muster fort und geben uns so eine schwache Verbindung zum Glauben der Mapuche-Gemeinschaft.

Treppe zu den Sternen

Außer wenn Sie tatsächlich in den Weltraum fliegen, werden Sie sich den Sternen wohl nirgendwo näher fühlen als oben auf der Treppe des Paranal-Observatoriums der ESO, wie auf diesem Bild zu sehen. Auf 2635 Metern (plus etwa zwanzig Stufen) über dem Meeresspiegel in der chilenischen Atacama-Wüste sehen Sie eine Fülle von Sternen, die an anderen Orten verborgen bleiben. Der Paranal bietet den dunkelsten Nachthimmel von allen großen Observatorien der Erde.

Auf den ersten Blick hat sich das Zentrum der Milchstraße in einen Drachen mit einer seltsamen, orangefarbenen Zunge verwandelt. Aber das Einzige, was einen bei diesem Bild der Woche verzaubert, ist die schiere Schönheit des Nachthimmels.

Dies ist eine ganz normale Nacht für das Very Large Telescope (VLT) der ESO, das auf dem Paranal beheimatet ist. Die hellen gelben Strahlen gehören zum Laserleitsternsystem des VLT und ragen vom Teleskop (rechts außerhalb des Bildes) in den Himmel. Die Laserstrahlen erzeugen hoch oben in der Atmosphäre künstliche Sterne, die das adaptive Optiksystem des Teleskops nutzt, um vom Boden aus die schärfstmöglichen Beobachtungen des Universums zu machen. Die Treppe dient dazu, die kleineren Hilfsteleskope des VLT von außen zu erreichen, aber sie bieten auch fantastische Fotomöglichkeiten. Bei einer Aussicht wie dieser ist es wirklich nur ein kleiner Schritt von der Treppe zu den Sternen.

Begegnung der galaktischen Art

Dieses Bild der Woche zeigt NGC 3640, eine ungewöhnliche elliptische Galaxie in 88 Millionen Lichtjahren Entfernung. Das Bild, das mit dem VLT Survey Telescope am Paranal-Observatorium der ESO aufgenommen wurde, zeigt eine Menagerie von Galaxien in allen Formen und Größen, von kleinen blauen Lichtfleckchen bis hin zur Spiegeleiform von NGC 3640. Doch inmitten dieser farbenfrohen kosmischen Nachbarschaft sticht eines hervor – dieses Ei hat einen doppelten Dotter: eine kleinere Galaxie, die ihr vielleicht zu nahe kommt.

Im Laufe ihrer extrem langen Lebensdauer verändern sich Galaxien. Während sie durch den Weltraum schweben, können sie Gas und Sterne von anderen Galaxien stehlen oder diese sogar verschlingen und mit ihnen verschmelzen. Nach solchen Ereignissen können Galaxien verzerrt werden, wie die unförmige Galaxie NGC 3640 und das diffuse Licht um sie herum zeigen. Die Galaxie weist dann „Narben“ auf, die auf eine bewegte Vergangenheit hindeuten und anhand derer man ihre Vergangenheit und Gegenwart erforschen kann.

Um die Geschichte hinter dieser Galaxie und ihrer kleineren Begleiterin zu erforschen, analysierte ein Team des italienischen Istituto Nationale di Astrofisica mit dem VST ihre Kugelsternhaufen, kompakte, kugelförmige Ansammlungen von Sternen, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Diese enthalten in der Regel einige der ersten Sterne, die in einer Galaxie entstanden sind, und können daher als fossile Marker dienen, die die Geschichte der Galaxie offenbaren, selbst nach Verschmelzungsereignissen.

Die Ergebnisse bestätigen, dass NGC 3640 bereits andere Galaxien verschlungen hat, ein bedrohliches Zeichen für die kleinere Galaxie NGC 3641, die nun auf ihrem Weg liegt. Dennoch weist dieser kleine galaktische Außenseiter einen deutlichen Mangel an Verzerrungen in seiner Form oder den Kugelsternhaufen in seinem Inneren auf. Dies deutet darauf hin, dass ihre Interaktion zwar schnell stattfindet, sie sich aber nicht so nahe kommen, dass NGC 3640 eine Bedrohung darstellen könnte. NGC 3641 kommt vielleicht noch einmal davon... vorerst.

Links

Die NGC3640-Galaxiengruppe

Das Very Large Survey Telescope (VST) hat hier einen ganzen Zoo von Galaxien eingefangen, die die weite Leere des Weltraums füllen. Im Zentrum dieser vielfältigen und farbenfrohen Ansammlung befindet sich die elliptische Galaxie NGC 3640, und direkt darunter ihr kleinerer galaktischer Nachbar NGC 3641. Für die Forschung ist insbesondere die Art und Weise interessant, wie diese beiden miteinander interagieren, und daher untersucht man ihre gemeinsame Geschichte anhand der Populationen alter Sternhaufen.

Links

Eine Milchstraße zum Abendessen?

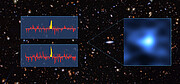

Dieses Bild der Woche zeigt Yepun, das vierte Hauptteleskop des Very Large Telescope (VLT) der ESO in Chile, das an der bunten galaktischen Ebene der Milchstraße zu knabbern scheint. Doch woraus besteht unsere Milchstraße eigentlich? Die Mixtur besteht hauptsächlich aus Sternen, Planeten, viel Gas und Staub. Mischt man sie zusammen, bindet sie durch die Schwerkraft, fügt eine orderntliche Portion dunkler Materie hinzu – und voilà: Die Galaxie ist fertig!

So wie Kekse gibt es auch Galaxien in verschiedenen Formen und Größen. Unsere Heimatgalaxie ist mittelgroß und hat die Form einer Scheibe mit Spiralarmen und einem äußeren Halo, der sie umgibt. Da sich unser Sonnensystem jedoch in einem der Spiralarme der Milchstraße befindet, etwa 25.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt, sehen wir beim Blick in den Himmel nur einen Bruchteil der ganzen Galaxie. Das galaktische Zentrum ist von einer dicken Schicht kosmischen Staubs umhüllt. Dahinter verbirgt sich das supermassereiche Schwarze Loch Sagittarius A*, das man im Jahr 2022 zum ersten Mal abbilden konnte.

Unsere Heimatgalaxie enthält schätzungsweise zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne und wahrscheinlich ebenso viele Planeten. In den inneren Regionen finden wir hauptsächlich ältere Sterne, während die Spiralarme der Milchstraße mit jungen Sternen gespickt sind, die aus den riesigen Wolken aus molekularem Gas und Staub in den Armen entstanden sind. Wenn wir noch weiter herauszoomen, erreichen wir den Halo der Milchstraße. Hier findet man Kugelsternhaufen, die aus alten Sternen bestehen, sowie die Überreste kleiner Satellitengalaxien, die von unserer Milchstraße verschlungen wurden.

Und schließlich gibt es noch eine wichtige Komponente, die wir nicht sehen können. Galaxien rotieren so schnell, dass Sterne, Gas und Staub allein sie nicht zusammenhalten könnten. Wir brauchen also eine „geheime Zutat“, um zu erklären, warum sie nicht auseinanderbrechen: dunkle Materie. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Milchstraße in einen riesigen Halo aus dunkler Materie eingebettet ist, der wahrscheinlich zehnmal so viel Masse hat wie alle Sterne zusammen oder sogar noch mehr. So unsichtbar diese dunkle Materie auch sein mag, Teleskope wie das VLT helfen uns, zu verstehen, wie sie auf die sichtbare kosmische Materie einwirkt.

NGC 1386, zusammengesetzt aus Aufnahmen des VLT Survey Telescope and ALMA

Dieses Bild zeigt die Spiralgalaxie NGC 1386, aufgenommen vom VLT Survey Telescope (VST), das sich am Paranal-Observatorium der ESO in Chile befindet, und dem Atacama Large Millimetre/Submillimetre Array (ALMA), das von der ESO und ihren internationalen Partnern betrieben wird.

Das VST-Bild zeigt die gesamte Galaxie im sichtbaren Licht und verdeutlicht, wie die Sterne darin verteilt sind. Während die Sterne in dieser Galaxie größtenteils alt sind, ist der blaue Ring im Zentrum voller Sternhaufen mit jungen Sternen.

Das ALMA-Bild, das in goldenen Farben dargestellt ist, markiert die Position mehrerer Gaswolken, die kurz davor stehen, neue Sterne zu bilden.

Links

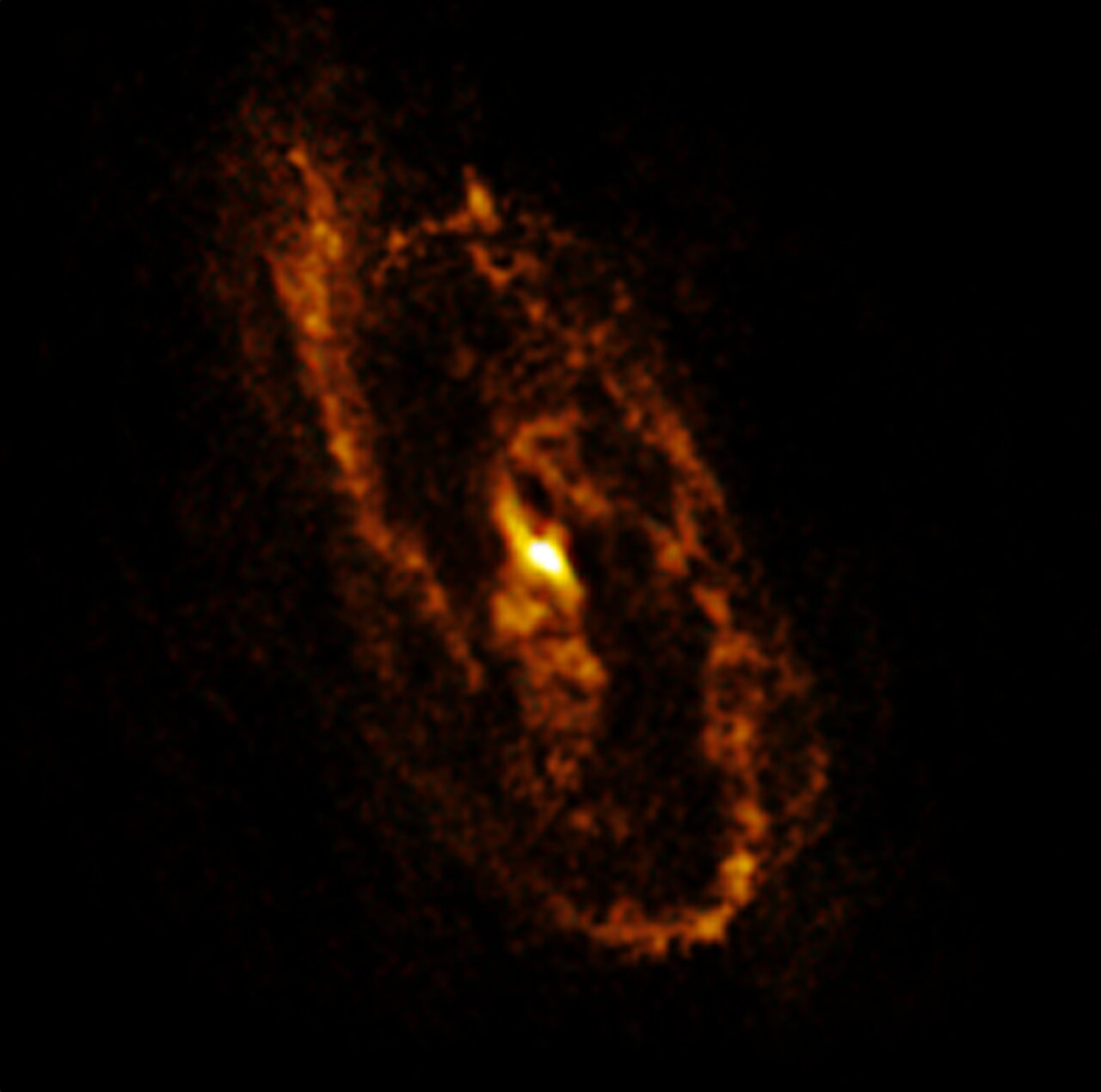

NGC 1386, aufgenommen mit ALMA

Dieses Bild zeigt die Zentralregion der Spiralgalaxie NGC 1386, aufgenommen mit dem Atacama Large Millimetre/Submillimetre Array (ALMA), das von der ESO und ihren internationalen Partnern betrieben wird. Es zeigt mehrere Gaswolken, die kurz davor stehen, neue Sterne zu bilden, in einer Galaxie, die ansonsten von alten Sternen dominiert wird.

Links

Galaktische Verjüngungskur

Etwas seltsames passiert gerade in NGC 1386, einer Spiralgalaxie, die sich 53 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Eridanus befindet. Dieses Bild der Woche kombiniert Daten des VLT Survey Telescope (VST), das am Paranal-Observatorium der ESO in Chile steht, und des Atacama Large Millimetre/Submillimetre Array (ALMA), das von der ESO und ihren internationalen Partnern betrieben wird. Als man die zentralen Regionen dieser Galaxie untersuchte, stellte man fest, dass sich dort neue Sterne bildeten – wenn auch auf besondere Weise.

Sterne entstehen oft in Sternhaufen – Gruppen von Tausenden Sternen, die aus massereichen molekularen Gaswolken entstehen. Der blaue Ring im Zentrum dieser Galaxie ist voller Sternhaufen mit jungen Sternen, wie das VST zeigt. Eine neue Studie unter der Leitung von Almudena Prieto, einer Astronomin am Instituto de Astrofísica de Canarias in Spanien, nutzte Daten des Very Large Telescope (VLT) der ESO und des Hubble-Weltraumteleskops der NASA/ESA, um diesen Ring genauer zu untersuchen. Die Daten zeigen, dass sich all diese Sternhaufen vor 4 Millionen Jahren fast gleichzeitig gebildet haben. Es ist das erste Mal, dass eine solche synchronisierte Sternentstehung in einer Galaxie beobachtet wurde, die hauptsächlich aus alten Sternen besteht.

In derselben Studie wurden mithilfe von ALMA noch weitere Geheimnisse dieser Galaxie gelüftet. Auf diesem Bild sind eine Vielzahl von Gaswolken als goldener Ring dargestellt, die kurz davor stehen, eine zweite Gruppe junger Sterne zu bilden. Bis diese geboren werden, müssen wir jedoch noch 5 Millionen Jahre warten. Auch wenn NGC 1386 schon alt ist, verjüngt sie sich immer wieder.

Links

NGC 1386, aufgenommen mit dem VLT Survey Teleskop

Dieses Bild zeigt die Spiralgalaxie NGC 1386, aufgenommen vom VLT Survey Telescope (VST), das sich am Paranal-Observatorium der ESO in Chile befindet. Während die Sterne in dieser Galaxie größtenteils alt sind, ist der blaue Ring im Zentrum voller Sternhaufen mit jungen Sternen.

Links

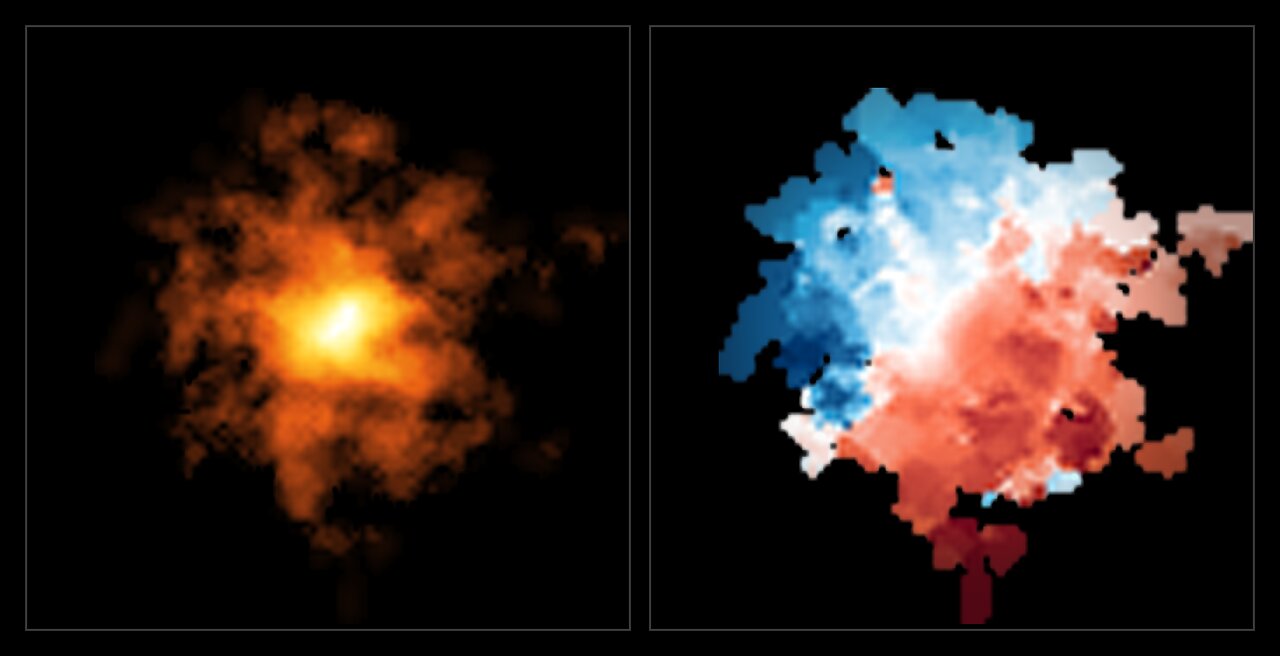

ALMA-Bild und Darstellung der Bewegung des kalten Gases in REBELS-25 (nebeneinander)

Dieses Bild der Galaxie REBELS-25 wurde mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) aufgenommen, einer internationalen Einrichtung, die unter anderem der ESO gehört. Das linke Bild zeigt, wie sich das kalte Gas in der Galaxie verteilt, und weist auf eine längliche Balkenstruktur in ihrem Zentrum hin. Das rechte Bild zeigt die Bewegung des kalten Gases in der Galaxie. Blau steht für eine Bewegung in Richtung Erde und Rot für eine Bewegung von der Erde weg, wobei dunklere Farbtöne eine schnellere Bewegung anzeigen. In diesem Fall zeigt die Rot-Blau-Trennung des Bildes deutlich, dass sich das Objekt dreht, was REBELS-25 zur am weitesten entfernten rotierenden Scheibengalaxie macht, die je entdeckt wurde.

Die Galaxie REBELS-25

Dieses Bild zeigt die Galaxie REBELS-25 aus der Sicht des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), überlagert mit einem Infrarotbild anderer Sterne und Galaxien. Das Infrarotbild wurde mit dem Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) der ESO aufgenommen. In einer aktuellen Studie haben Forschende Hinweise darauf gefunden, dass es sich bei REBELS-25 um eine stark rotierende Scheibengalaxie handelt, die nur 700 Millionen Jahre nach dem Urknall existierte. Damit ist sie die am weitesten entfernte und früheste bekannte Milchstraßen-ähnliche Galaxie, die bisher entdeckt wurde.